Críticas de Enrique Castaños

14 de mayo de 2014

5 de 6 usuarios han encontrado esta crítica útil

El principal acierto de Coppola, y su más memorable aportación a la recreación o reinterpretación del mito, es haber convertido la historia de Drácula en una hermosísima y trágica historia de amor, un amor que traspasa las edades, que va más allá del tiempo, un amor tan grande, tan inmenso, de Drácula hacia Mina, que este solo hecho hace que el personaje del conde quede en cierto modo redimido, que el espectador no lo vea como un ser pérfido y malvado, como un demonio, sino como un desolado amante que busca desesperadamente reencontrarse con su amada, en realidad con la persona que se la recuerda tan exactamente, y vivir juntos por los siglos de los siglos, aunque sea en la condenación eterna. Hay algo aquí del amor salvaje y primitivo, turbulento y apasionado, irracional y transgresor que se profesan Catherine y Heathcliff en «Cumbres borrascosas», de Emily Brontë, un amor romántico embriagador, obsesivo, que se rebela contra todas las leyes divinas y humanas. Un amor en el que los amantes parecen no necesitar a nadie; les basta con estar ellos solos en el mundo, en el universo entero, hasta el punto de sacrificar al mundo y a los seres que lo habitan por tener y estar junto al amado. Es cierto que en la película de Coppola esto resulta mucho más evidente en la actitud del conde para con Mina; sin embargo, sin poderlo evitar, como si se tratase de un «fátum», Mina va siendo progresivamente seducida, embriagada, hasta que termina por no ofrecer resistencia a quien con tan infinito anhelo la ha perseguido desde las oscuras profundidades de los siglos. Es verdaderamente increíble y maravilloso cómo la trata, con qué exquisito tacto, con qué finísima delicadeza, cuando, por ejemplo, provoca el encuentro con ella por vez primera en las calles de Londres y se la lleva a un reservado de un café. ¡Qué voz seductora de amante, qué ojos refulgentes de amor! De un amor prohibido, de un amor que transgrede la ley divina, pero amor al fin y al cabo, un amor que perturba, que seduce sin remedio, que embriaga el cuerpo y el alma. Porque este conde Drácula parece poseer alma, al menos con Mina. Es verdad que desea su cuerpo, pero más aún desea fundirse con su alma, ser uno solo los dos.

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.

Ver todo

8 de abril de 2021

2 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil

La película «Fräulein Else», dirigida por el realizador húngaro Paul Czinner, fue estrenada el 8 de marzo de 1929 en el cine Capitol de Berlín. El filme se inspira en la novela homónima del escritor y médico vienés Arthur Schnitzler, publicada en 1924 y concebida en forma de monólogo interior, una novedosa técnica narrativa que acentuaba la introspección psicológica. El guión, del propio Czinner, fue concebido a la medida de la excepcional actriz Elisabeth Bergner, nacida en la región histórica de Galitzia en 1897, quien ya había trabajado con el director húngaro en «Nju» (1924), notable ejemplo del «Kammerspielfilm» alemán, iniciándose desde ese momento una relación entre ambos que desembocaría en matrimonio en enero de 1933.

Aunque el guión de Czinner modifica determinados aspectos de la narración original, algunos tan irrelevantes como situar el núcleo de la acción en otro lugar geográfico, si bien similar en cuanto que en ambos casos se trata de destinos turísticos de vacaciones, el espíritu del breve relato de Schnitzler, a pesar de sesudas opiniones críticas en sentido contrario, pervive, a nuestro juicio, en lo esencial, poniendo de manifiesto la angustia y ansiedad psicológica de la protagonista, su inasible evolución espiritual y las contradicciones morales de una burguesía media-alta de rasgos muy definidos, ya que pertenece a una antigua ciudad imperial, Viena, que era por entonces un auténtico crisol y hervidero cultural, donde se entrecruzaban las más significativas e influyentes corrientes culturales de la vieja y decadente Europa.

La historia que cuenta «Fräulein Else» deja traslucir varios temas que se entrelazan mutuamente: la hipocresía burguesa, la temeraria tentación especuladora a fin de mantener un estatus y un tren de vida por encima de las propias posibilidades, la distancia insalvable entre el afán de poseer bienes materiales y la sencilla y verdadera felicidad, la artificiosidad y vaciedad de la vida elegante, la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos y la inmoralidad u obscenidad que muchas veces esconden individuos supuestamente respetables. Pero el problema crucial que aborda la película es de índole psicológica. Observamos a una jovencita, mimada y caprichosa, consentida y sobreprotegida por su condición de hija única, que va a demostrar, en el momento decisivo, una madurez y una resolución impropias de su edad y de las confortables circunstancias que hasta entonces habían rodeado su existencia. Precisamente otras circunstancias, esta vez ruines y mezquinas, así como el imperioso e incontrolable deseo de evitar que su padre, al que adora y tiene idealizado, ingrese en prisión, forzarán un proceso de maduración extraordinariamente rápido, vertiginoso, sin apenas tiempo para la reflexión sosegada, cuya consecuencia es la toma de una decisión por parte de Elsa en la que la preservación de la integridad moral, corolario del natural pudor femenino y del respeto a ella misma, la habrán de conducir a un desenlace inesperado. Al final, Elsa, a pesar de parecernos durante el primer tercio del filme una muchacha frívola, nos ofrece un aleccionador ejemplo de dignidad moral. Ella es el único ser verdaderamente adulto en un mundo de adultos, ella es la única que había interiorizado, sin que nadie se percatase, un severo código ético de conducta.

La dilatada y explícita secuencia en que Elsa Thalhof (Elisabeth Bergner) espía con inocente torpeza al taimado millonario von Dorsday (Albert Steinrück), que, aunque sin saber exactamente el designio que la anima, se ha percatado desde los primeros escarceos que la joven lo está siguiendo por diversos espacios del hotel, es una de las más conseguidas estéticamente de toda la película. La cámara se mueve de tal modo que siempre podemos calibrar la distancia física que los separa, haciendo hincapié en resaltar los malogrados intentos de la chica por evitar que sus intenciones sean descubiertas. Lo mismo se detiene a hojear un periódico, mirando por el rabillo del ojo a ese imponente caballero que sin duda la atemoriza un poco, que avanza y retrocede a un tiempo, ocultándose detrás de esquinas, pilares y columnas, mientras que Dorsday asiste un tanto extrañado, saludando cortésmente o esbozando una ligera sonrisa, a tan encantadora persecución. Por fin, es el ladino marchante quien provoca el encuentro entre ambos, sin que Elsa pueda evitar un cierto azoramiento y una pudorosa vergüenza. Dorsday, astutamente, ya que la muchacha no se decide a contarle lo que sucede con su padre, quizás porque aún no ha tomado plena conciencia de la gravedad del asunto, se limita a invitarla a que acuda, después de la cena, al baile nocturno que va a celebrarse en los salones del establecimiento. El espectador tampoco dispone de suficientes datos para poder intuir las nada limpias intenciones que impulsan al respetable capitalista.

Nada más acceder a la invitación de Dorsday, los acontecimientos se precipitan. Elsa sube a su habitación. Meditabunda y angustiada, apoya su delicada y hermosa cabecita en el espejo del armario, diciéndose a sí misma que no puede acceder a la inicial petición de su madre (Else Heller). Una mezcla de pudoroso retraimiento por tener que dirigirse a un hombre mucho mayor que ella, de orgullo y de comprensible inconsciencia juvenil, la impulsan a abandonar Saint Moritz y regresar a Viena. Pero, cuando está recogiendo sus cosas, un botones llama y le entrega un telegrama enviado por su madre a modo de ultimátum. Elsa recibe un fuerte impacto. La expresión de su rostro cambia por completo. En una actriz tan dotada para manifestar en su semblante las más mínimas huellas de los estados de ánimo («vibrante, sensitiva, animada de una intelectualidad nerviosa, la Bergner, escribió Lotte Eisner en 1952, encarnó el espíritu de una época que estuvo llena de tensión y de intensa vida espiritual»), esa transformación se aprecia con especial intensidad.

Aunque el guión de Czinner modifica determinados aspectos de la narración original, algunos tan irrelevantes como situar el núcleo de la acción en otro lugar geográfico, si bien similar en cuanto que en ambos casos se trata de destinos turísticos de vacaciones, el espíritu del breve relato de Schnitzler, a pesar de sesudas opiniones críticas en sentido contrario, pervive, a nuestro juicio, en lo esencial, poniendo de manifiesto la angustia y ansiedad psicológica de la protagonista, su inasible evolución espiritual y las contradicciones morales de una burguesía media-alta de rasgos muy definidos, ya que pertenece a una antigua ciudad imperial, Viena, que era por entonces un auténtico crisol y hervidero cultural, donde se entrecruzaban las más significativas e influyentes corrientes culturales de la vieja y decadente Europa.

La historia que cuenta «Fräulein Else» deja traslucir varios temas que se entrelazan mutuamente: la hipocresía burguesa, la temeraria tentación especuladora a fin de mantener un estatus y un tren de vida por encima de las propias posibilidades, la distancia insalvable entre el afán de poseer bienes materiales y la sencilla y verdadera felicidad, la artificiosidad y vaciedad de la vida elegante, la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos y la inmoralidad u obscenidad que muchas veces esconden individuos supuestamente respetables. Pero el problema crucial que aborda la película es de índole psicológica. Observamos a una jovencita, mimada y caprichosa, consentida y sobreprotegida por su condición de hija única, que va a demostrar, en el momento decisivo, una madurez y una resolución impropias de su edad y de las confortables circunstancias que hasta entonces habían rodeado su existencia. Precisamente otras circunstancias, esta vez ruines y mezquinas, así como el imperioso e incontrolable deseo de evitar que su padre, al que adora y tiene idealizado, ingrese en prisión, forzarán un proceso de maduración extraordinariamente rápido, vertiginoso, sin apenas tiempo para la reflexión sosegada, cuya consecuencia es la toma de una decisión por parte de Elsa en la que la preservación de la integridad moral, corolario del natural pudor femenino y del respeto a ella misma, la habrán de conducir a un desenlace inesperado. Al final, Elsa, a pesar de parecernos durante el primer tercio del filme una muchacha frívola, nos ofrece un aleccionador ejemplo de dignidad moral. Ella es el único ser verdaderamente adulto en un mundo de adultos, ella es la única que había interiorizado, sin que nadie se percatase, un severo código ético de conducta.

La dilatada y explícita secuencia en que Elsa Thalhof (Elisabeth Bergner) espía con inocente torpeza al taimado millonario von Dorsday (Albert Steinrück), que, aunque sin saber exactamente el designio que la anima, se ha percatado desde los primeros escarceos que la joven lo está siguiendo por diversos espacios del hotel, es una de las más conseguidas estéticamente de toda la película. La cámara se mueve de tal modo que siempre podemos calibrar la distancia física que los separa, haciendo hincapié en resaltar los malogrados intentos de la chica por evitar que sus intenciones sean descubiertas. Lo mismo se detiene a hojear un periódico, mirando por el rabillo del ojo a ese imponente caballero que sin duda la atemoriza un poco, que avanza y retrocede a un tiempo, ocultándose detrás de esquinas, pilares y columnas, mientras que Dorsday asiste un tanto extrañado, saludando cortésmente o esbozando una ligera sonrisa, a tan encantadora persecución. Por fin, es el ladino marchante quien provoca el encuentro entre ambos, sin que Elsa pueda evitar un cierto azoramiento y una pudorosa vergüenza. Dorsday, astutamente, ya que la muchacha no se decide a contarle lo que sucede con su padre, quizás porque aún no ha tomado plena conciencia de la gravedad del asunto, se limita a invitarla a que acuda, después de la cena, al baile nocturno que va a celebrarse en los salones del establecimiento. El espectador tampoco dispone de suficientes datos para poder intuir las nada limpias intenciones que impulsan al respetable capitalista.

Nada más acceder a la invitación de Dorsday, los acontecimientos se precipitan. Elsa sube a su habitación. Meditabunda y angustiada, apoya su delicada y hermosa cabecita en el espejo del armario, diciéndose a sí misma que no puede acceder a la inicial petición de su madre (Else Heller). Una mezcla de pudoroso retraimiento por tener que dirigirse a un hombre mucho mayor que ella, de orgullo y de comprensible inconsciencia juvenil, la impulsan a abandonar Saint Moritz y regresar a Viena. Pero, cuando está recogiendo sus cosas, un botones llama y le entrega un telegrama enviado por su madre a modo de ultimátum. Elsa recibe un fuerte impacto. La expresión de su rostro cambia por completo. En una actriz tan dotada para manifestar en su semblante las más mínimas huellas de los estados de ánimo («vibrante, sensitiva, animada de una intelectualidad nerviosa, la Bergner, escribió Lotte Eisner en 1952, encarnó el espíritu de una época que estuvo llena de tensión y de intensa vida espiritual»), esa transformación se aprecia con especial intensidad.

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.

Ver todo

22 de febrero de 2021

2 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil

"Sylvester", de Lupu Pick, es un perfecto ejemplo de lo que se denomina Kammerspielfilm, esto es, «cine de cámara», un tipo de películas que se desarrollan en espacios cerrados, un cine intimista germánico con fuertes influencias expresionistas. Esta celebrada obra del director rumano de adopción alemana Lupu Pick (Iaşi, Rumanía, 2 enero 1886 – Berlín, 7 marzo 1931), es, conjuntamente con "Scherben" (Raíl), una obra realmente fascinante y magnífica tanto por su diseño, guión e impecable realización. Durante la celebración de la noche de fin de año, un matrimonio (Eugen Klöpfer y Edith Posca, ésta última esposa de Lupu Pick en la realidad y protagonista también de "Scherben") que regenta un bar, reciben la visita de la madre (Frieda Richard, actriz que tuvo un papel memorable en "Phantom", de Murnau, del año 1922) del dueño, una reunión familiar para celebrar, los tres, el Año Nuevo (toda la acción transcurre entre las 11:00 y las 12:00 de la noche). Sin embargo, no tardarán en surgir discrepancias entre las dos mujeres, dando lugar finalmente a un clima hostil y lleno de recelos, que pondrán al hijo y marido de ambas en una situación límite. Si algo caracteriza al Kammerspielfilm es el uso de un espacio cerrado como prácticamente único escenario de la historia, recayendo la atención del espectador, sobre todo, en las interpretaciones de sus protagonistas, actores que en Sylvester están realmente magníficos, mostrándonos retratos de personas atormentadas, contradictorias, llenas de celos y que pasarán de la alegría a la tragedia de forma inesperada.

Combina el director, Lupu Pick, de forma elegante y precisa en el film, el ambiente cerrado y hostil familiar que transcurre en la parte trasera del bar, en la vivienda propiamente dicha, con escenarios diferentes y simultáneos de la misma noche: la sala principal del bar con sus clientes dicharacheros, la tumultuosa calle principal con gente diversa que celebra de diferente forma la llegada de un nuevo año, combinando contrastes de pobreza en la misma calle con la desenfrenada algarabía de fiestas privadas repletas de gente elegante y nuevos ricos, un perfecto puzle de tumultos y tragedias particulares.

En su libro "La pantalla demoníaca" (1952), la crítico alemana Lotte Henriette Eisner, enfatiza el contraste entre el local de la clase media donde tiene lugar la tragedia, y el lujoso local de la acera de enfrente. La plaza, en cuyo centro hay un monolito rematado por un reloj de forma circular que marca inexorablemente las horas, pasa de estar ajetreada a irse vaciando de gente cuando la tragedia se ha consumado. La obra es una creación de Carl Mayer, quien otorga una vez más una especial importancia a la luz, tanto la que ilumina la calle exterior, como, sobre todo, la de la estancia donde transcurre el drama familiar, una luz que emana de una lámpara situada en el centro del techo, justo encima de la mesa del comedor, luz que la esposa tamiza con un velo a fin de que no se despierte el hijo pequeño en su cochecito. Otra vez los objetos, como ya indicara Sigfried Kracauer en 1947 ("De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán"), tienen una presencia determinante, adaptándose funcionalmente al drama.

Combina el director, Lupu Pick, de forma elegante y precisa en el film, el ambiente cerrado y hostil familiar que transcurre en la parte trasera del bar, en la vivienda propiamente dicha, con escenarios diferentes y simultáneos de la misma noche: la sala principal del bar con sus clientes dicharacheros, la tumultuosa calle principal con gente diversa que celebra de diferente forma la llegada de un nuevo año, combinando contrastes de pobreza en la misma calle con la desenfrenada algarabía de fiestas privadas repletas de gente elegante y nuevos ricos, un perfecto puzle de tumultos y tragedias particulares.

En su libro "La pantalla demoníaca" (1952), la crítico alemana Lotte Henriette Eisner, enfatiza el contraste entre el local de la clase media donde tiene lugar la tragedia, y el lujoso local de la acera de enfrente. La plaza, en cuyo centro hay un monolito rematado por un reloj de forma circular que marca inexorablemente las horas, pasa de estar ajetreada a irse vaciando de gente cuando la tragedia se ha consumado. La obra es una creación de Carl Mayer, quien otorga una vez más una especial importancia a la luz, tanto la que ilumina la calle exterior, como, sobre todo, la de la estancia donde transcurre el drama familiar, una luz que emana de una lámpara situada en el centro del techo, justo encima de la mesa del comedor, luz que la esposa tamiza con un velo a fin de que no se despierte el hijo pequeño en su cochecito. Otra vez los objetos, como ya indicara Sigfried Kracauer en 1947 ("De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán"), tienen una presencia determinante, adaptándose funcionalmente al drama.

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.

Ver todo

4 de mayo de 2014

2 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil

Todo producto artístico tiene derecho a la autonomía y a no ser subsidiario de cualquier otro. Pero eso no significa, especialmente en el caso de películas que son adaptaciones de novelas de gran calidad literaria, que esa autonomía, que debe, naturalmente, tener unos márgenes amplios y permitir vivir con independencia a la película respecto de la novela, no significa, digo, que se distorsione gravemente el espíritu de la novela, o, sencillamente, que se falsee de manera espuria. Dos ejemplos muy conocidos en que no se incurre en ese error, y no por eso ambos filmes son vicarios de las novelas respectivas: «Drácula, de Bram Stoker», de Francis Ford Coppola, y «El nombre de la rosa», de Jean-Jacques Annaud. En este sentido, «La letra escarlata» (1995), de Roland Joffé, es una película fallida. Y lo es, además, de manera absurda, por una alteración de la novela homónima de Nathaniel Hawthorne (1850) absolutamente gratuita y estéril, una alteración que afecta al final de la novela de modo tan prosaico y contundente que destroza el contenido alegórico y metafórico que Hawthorne quiso imprimir a su obra maestra, por mucho que a Jorge Luis Borges no le agradasen, precisamente por ese contenido alegórico y moralizante, las novelas de Hawthorne, gustándole, en cambio, muchísimo más sus cuentos. Pero ese contenido no debe ser, en cualquier caso, tergiversado, que es lo que hace el film de Joffé. Lo sorprendente es que, aun admitiendo el también estúpido cambio en la cronología histórica (cretino, porque se trata de una alteración de unos dos decenios, en realidad muy poco tiempo, pero sí lo suficiente para que ya la acción no coincida con la cronología nada casual y perfectamente consciente establecida por Hawthorne, entre 1642-1649, esto es, entre el inicio del conflicto de Carlos I Estuardo con el Parlamento inglés y su ejecución condenado por alta traición), en general, los tres personajes principales, Hester Prynne, Arthur Dimmesdale y Roger Chillingworth, están aceptablemente trazados, así como la puesta en escena y la ambientación, aunque el director debería haberse ahorrado una vez más unas inexistentes e infructuosas escenas de relación carnal entre los fugaces amantes. No respeta que el novelista nos introduce de lleno en medio de la acción (in medias res), cuando Hester ha sido ya condenada y está siendo sometida a escarnio público; es ambiguo con el hecho de que toda la comunidad de Boston, y por supuesto Hester, creía con sinceridad que Chillingworth había muerto, y a este último lo descuida bastante (por ejemplo, no se tiene en cuenta la decisiva relación, siniestramente buscada, que establece con el pastor, a fin de destruir su vida). Pero, insisto, lo más censurable es el final, es decir, dejar con vida al pastor, que en realidad muere en brazos de Hester, junto a su hijita Pearl, después de haber confesado el pecado que tanto le ha atormentado, hasta el punto de producirle una marca en su pecho similar a la A de su amante, y de haber pronunciado unas memorables palabras antes de expirar. Ese final «feliz» es una falacia. El director debería haber tenido muy en cuenta el último capítulo de la novela, la Conclusión, donde la felicidad es entendida de un modo muchísimo más hondo, y con las resonancias morales y espirituales que Joffé, estéril y caprichosamente, hurta en su adaptación cinematográfica.

Enrique Castaños (Málaga).

Enrique Castaños (Málaga).

24 de marzo de 2021

1 de 1 usuarios han encontrado esta crítica útil

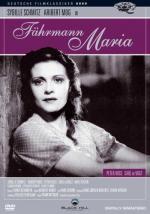

La película «Fährmann Maria» («La barquera María»), dirigida por el realizador alemán Frank Wysbar (1899 – 1967), fue rodada entre mediados de agosto y octubre de 1935 en escenarios naturales de la Baja Sajonia, concretamente en la landa de Luneburgo, cerca de los municipios de Schneverdingen y de Soltau. Fue estrenada en la localidad sajona de Hildesheim el 7 de enero de 1936. Con un guión de Hans-Jürgen Nierentz, música de Herbert Windt, decorados de Bruno Lutz, fotografía de Franz Weihmayr y producción de Eberhard Schmidt, el montaje se debe a la editora Lena Neumann. Tres años antes, en 1933, había dirigido Wysbar otro de sus más importantes filmes, «Anna und Elisabeth», que bucea en lo irracional, el sentimiento religioso, la minusvalía física como consecuencia de frustraciones individuales y complejos problemas psicológicos, la intransigencia, la bondad sencilla y el suicidio que halla su causa en la incapacidad de aceptar la realidad tal como es, sometiéndola a un grado de exacerbación que no es más que el resultado de una percepción extremadamente subjetiva, sin contar con la idiosincrasia de las personas que nos rodean. Pero también «Anna und Elisabeth» aprovecha la inusual empatía que ya habían mostrado las actrices Dorothea Wieck y Hertha Thiele en un extraordinario film, «Mädchen in Uniform» («Muchachas de uniforme»), conducido con mano maestra por la realizadora Leontine Sagan en 1931.

En «Fährmann Maria» no se cumple en absoluto la penetrante observación del conde Hermann Keyserling («Europa. Análisis espectral de un continente», 1928) de que una de las principales características del alma alemana es la objetividad (Sachlichkeit), ejemplificada en la afirmación de Johann Gottlieb Fichte según la cual ser alemán es ver en el objeto un fin en sí mismo. Este «primado de la cosa», raíz psicológica del Idealismo filosófico, no aparece ni en el filme que nos ocupa ni en el ya mencionado «Anna und Elisabeth». Tampoco se cumple el correlato que se deriva de lo anterior: la primacía de la representación sobre la realidad, esto es, el hecho de que el alemán, al vivir en una esfera propia puramente para sí, hace del conocimiento algo que no es inmediatamente vivo, sino elaborado, no pudiendo así entrar en contacto con la realidad personal y con la realidad externa.

Wysbar, por el contrario, se encuentra más cerca de Goethe, un alemán completamente atípico, en el que se da una plena y serena simbiosis entre pensamiento y sentimiento, y alguien a quien los grandes temas que verdaderamente le preocupaban eran la naturaleza, el arte y la vida. Como señalase el profesor Friedrich Meinecke («Los orígenes del historicismo», 1936), Goethe concibe la Naturaleza como el eterno seno maternal de las fuerzas terrestres, divinas y demoníacas.

También apreciamos en Wysbar una influencia de aquella característica del pensamiento de Novalis aprendida de Federico Schiller: la estrecha vinculación entre belleza y vida moral. Novalis, asimismo, bebió en las fuentes proporcionadas por Friedrich Wilhelm Schelling y por el holandés Frans Hemsterhuis: la concepción del cuerpo como instrumento del alma, que aspira a unirse con el objeto deseado, una unión que no es otra cosa que recomposición de lo disperso.

El argumento de nuestro filme es sencillo. Una joven mujer, María (Sybille Schmitz), se interesa y consigue el humilde oficio de barquera en un pequeño pueblo campesino. Al poco de comenzar su trabajo, ayuda a un soldado fugitivo, «el hombre de la otra orilla» (Aribert Mog), a quien da cobijo en su propia cabaña. Lo esconde de sus perseguidores, seis misteriosos jinetes ataviados con capas negras y montados en resplandecientes caballos blancos. María y el desconocido, que al principio se halla muy inquieto y agitado, terminan enamorándose. Pero, cuando la relación entre ambos empieza a fraguar, aparece de improviso la Muerte (Peter Voss), a fin de llevarse al huido (en el spoiler revelaremos brevemente el desenlace). Precisamente, la película se inicia con la Muerte arrebatándole la vida al viejo barquero (Karl Platen), ese que María sustituirá. Resulta muy significativa esa presencia de la Muerte encarnada en un hombre alto y vigoroso enteramente vestido de negro, con un cinturón bien ceñido, grave, adusto, enigmático, parco en palabras. Esta figura tiene, en el cine germano-sueco, una memorable antecesora y otra aún más destacada encarnación postrera. La primera, es la Muerte (Bernhard Goetzke) que mueve los hilos del Destino en «Las tres luces» («Der müde Tod» o, literalmente, «La muerte cansada», 1921) de Fritz Lang. La segunda, es la Muerte (Bengt Ekerot) que juega una partida de ajedrez, metáfora de la invisible contienda entre la vida y la muerte, con el caballero cruzado (Max von Sydow) en «El séptimo sello» de Ingmar Bergman, de 1957.

Toda la película de Wysbar se mueve en una atmósfera irreal, fantástica, incluso casi sobrenatural, herencia del Romanticismo alemán, en donde el día, la luz, la naturaleza, el florecer de la hermosa y perfumada primavera, la armonía entre los jóvenes amantes, ha de enfrentarse a la noche, a lo misterioso y oculto, a la Muerte que ronda permanentemente en torno de los seres humanos. Nunca sabremos de dónde procede María ni tampoco de dónde viene «el hombre de la otra orilla», aunque podemos intuir que sus perseguidores sean heraldos de la misma Muerte.

En «Fährmann Maria» no se cumple en absoluto la penetrante observación del conde Hermann Keyserling («Europa. Análisis espectral de un continente», 1928) de que una de las principales características del alma alemana es la objetividad (Sachlichkeit), ejemplificada en la afirmación de Johann Gottlieb Fichte según la cual ser alemán es ver en el objeto un fin en sí mismo. Este «primado de la cosa», raíz psicológica del Idealismo filosófico, no aparece ni en el filme que nos ocupa ni en el ya mencionado «Anna und Elisabeth». Tampoco se cumple el correlato que se deriva de lo anterior: la primacía de la representación sobre la realidad, esto es, el hecho de que el alemán, al vivir en una esfera propia puramente para sí, hace del conocimiento algo que no es inmediatamente vivo, sino elaborado, no pudiendo así entrar en contacto con la realidad personal y con la realidad externa.

Wysbar, por el contrario, se encuentra más cerca de Goethe, un alemán completamente atípico, en el que se da una plena y serena simbiosis entre pensamiento y sentimiento, y alguien a quien los grandes temas que verdaderamente le preocupaban eran la naturaleza, el arte y la vida. Como señalase el profesor Friedrich Meinecke («Los orígenes del historicismo», 1936), Goethe concibe la Naturaleza como el eterno seno maternal de las fuerzas terrestres, divinas y demoníacas.

También apreciamos en Wysbar una influencia de aquella característica del pensamiento de Novalis aprendida de Federico Schiller: la estrecha vinculación entre belleza y vida moral. Novalis, asimismo, bebió en las fuentes proporcionadas por Friedrich Wilhelm Schelling y por el holandés Frans Hemsterhuis: la concepción del cuerpo como instrumento del alma, que aspira a unirse con el objeto deseado, una unión que no es otra cosa que recomposición de lo disperso.

El argumento de nuestro filme es sencillo. Una joven mujer, María (Sybille Schmitz), se interesa y consigue el humilde oficio de barquera en un pequeño pueblo campesino. Al poco de comenzar su trabajo, ayuda a un soldado fugitivo, «el hombre de la otra orilla» (Aribert Mog), a quien da cobijo en su propia cabaña. Lo esconde de sus perseguidores, seis misteriosos jinetes ataviados con capas negras y montados en resplandecientes caballos blancos. María y el desconocido, que al principio se halla muy inquieto y agitado, terminan enamorándose. Pero, cuando la relación entre ambos empieza a fraguar, aparece de improviso la Muerte (Peter Voss), a fin de llevarse al huido (en el spoiler revelaremos brevemente el desenlace). Precisamente, la película se inicia con la Muerte arrebatándole la vida al viejo barquero (Karl Platen), ese que María sustituirá. Resulta muy significativa esa presencia de la Muerte encarnada en un hombre alto y vigoroso enteramente vestido de negro, con un cinturón bien ceñido, grave, adusto, enigmático, parco en palabras. Esta figura tiene, en el cine germano-sueco, una memorable antecesora y otra aún más destacada encarnación postrera. La primera, es la Muerte (Bernhard Goetzke) que mueve los hilos del Destino en «Las tres luces» («Der müde Tod» o, literalmente, «La muerte cansada», 1921) de Fritz Lang. La segunda, es la Muerte (Bengt Ekerot) que juega una partida de ajedrez, metáfora de la invisible contienda entre la vida y la muerte, con el caballero cruzado (Max von Sydow) en «El séptimo sello» de Ingmar Bergman, de 1957.

Toda la película de Wysbar se mueve en una atmósfera irreal, fantástica, incluso casi sobrenatural, herencia del Romanticismo alemán, en donde el día, la luz, la naturaleza, el florecer de la hermosa y perfumada primavera, la armonía entre los jóvenes amantes, ha de enfrentarse a la noche, a lo misterioso y oculto, a la Muerte que ronda permanentemente en torno de los seres humanos. Nunca sabremos de dónde procede María ni tampoco de dónde viene «el hombre de la otra orilla», aunque podemos intuir que sus perseguidores sean heraldos de la misma Muerte.

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.

Ver todo

Más sobre Enrique Castaños

Cancelar

Limpiar

Aplicar

Filters & Sorts

You can change filter options and sorts from here

US

US  Canadá

Canadá  México

México  España

España  UK

UK  Irlanda

Irlanda  Australia

Australia  Argentina

Argentina  Chile

Chile  Colombia

Colombia  Uruguay

Uruguay  Paraguay

Paraguay  Perú

Perú  Ecuador

Ecuador  Venezuela

Venezuela  Costa Rica

Costa Rica  Honduras

Honduras  Guatemala

Guatemala  Bolivia

Bolivia  Rep. Dominicana

Rep. Dominicana