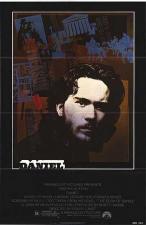

Daniel

271

Drama

Daniel es hijo de Paul y Rochelle Isaacson, que fueron ejecutados en los Estados Unidos, 1950, acusados de ser espías soviéticos. En los años 60, Daniel, al que la vida de sus padres ha marcado profundamente, milita en el movimiento pacifista. (FILMAFFINITY)

14 de junio de 2015

33 de 34 usuarios han encontrado esta crítica útil

Esta es una de las mejores películas de Sidney Lumet, uno de esos filmes que emocionan de veras, que remueven algo dentro de uno mismo y que precisamente por eso, pasan a formar parte, de algún modo mágico y misterioso, de nuestra personal memoria cinematográfica. Lo paradójico es que haya tenido que esperar 34 años para disfrutar de ella, circunstancia que a tenor de los escasos votos que tiene la película, no parece deberse a una negligencia por mi parte, sino a un extendido desconocimiento y ninguneo de la misma.

Partiendo de una novela de Edgar Doctorow –quien coproduce y coescribe el filme- basada en el caso real del matrimonio Rosenberg (condenados a muerte en 1953 bajo la acusación de espionaje a favor de la URSS), la película se centra en el impacto trágico y traumático que el compromiso político de unos padres (aquí llamados Isaacson) tiene en sus hijos. El hilo conductor fundamental es el hijo mayor, Daniel, cuyas reflexiones, recuerdos e intentos por revisar su pasado y el de sus padres, constituyen el vehículo narrativo y dramático esencial. Para lograr este objetivo, la narración se fragmenta y el punto de vista se multiplica. Así, los saltos temporales se suceden, alternando el “presente” –a caballo entre los 60 y los 70- con el pasado (los flashbacks se retrotraen hasta finales de los 30, pero ilustran igualmente momentos de los 40 y los 50). Del mismo modo, en ocasiones es el mismo Daniel el que recuerda, asistiendo los espectadores al pasado que él rememora, pero en otras la perspectiva es externa, ajena al protagonista. Además, intercalados entre el tiempo presente y el pasado, aparecen pequeños fragmentos, en los que Daniel nos habla directamente.

Si el objetivo de Daniel es “enfrentarse” al pasado con el afán de superarlo o asimilarlo, su hermana ejemplifica en carne propia el reverso trágico de esa relación. Y es que no todos los que encaran su pesada herencia pueden salir victoriosos: ese será el caso de Susan.

Además del tema principal ya mencionado, la película constituye un magnífico paseo histórico, forzosamente fragmentario, que viene a vincular a la izquierda norteamericana surgida en los años treinta (al calor del ascenso del fascismo y la guerra civil española, a la que se hacen claras alusiones), con los movimientos radicales surgidos a finales de los 60 en contra de la guerra de Vietnam. También constituye un apreciable acercamiento indirecto a la época de la guerra fría, ilustrando los excesos a que se llegó en la lucha contra el “enemigo interno”, en este caso el comunismo norteamericano.

Al igual que ocurriera en otra excelente obra de Lumet, “El Príncipe de la Ciudad”, las cuestiones formales son muy relevantes, pues aportan matices fundamentales para entender el “tono” –nunca mejor dicho- de la película. Fotografiada por Bartkowiak (el mismo que en “El Príncipe…”), pasado y presente tienen distinto tratamiento cromático, cálido el primero y frío el segundo. Más allá de contraponer épocas, esto responde a la perspectiva que Daniel tiene de ambos momentos: el pasado feliz en familia (de un acogedor color dorado), y la traumatizada angustia de su presente (de un azul gélido y tristón). A medida que Daniel escarba en el pasado, éste irá tornándose menos dorado, al tiempo que su presente irá desprendiéndose del deprimente azul. De hecho, al final de la película, la mezcla de colores es ya normal, realista, simbolizando así la asimilación y superación del pasado, en genial consonancia con el desarrollo argumental del filme.

Si a esta perfecta mezcla entre fondo y forma añadimos buenos diálogos, unas interpretaciones a la altura de la historia y una banda sonora consecuente y bien utilizada, sólo nos queda disfrutar plenamente de la mano de ese maestro que fue Lumet, y que aquí logra momentos de tremenda emoción y belleza, como la secuencia de los dos hermanos escapando del orfanato y volviendo a su casa, o las que están ambientadas en la cárcel, de una contención admirable, dado lo dramático de las situaciones mostradas.

Así se hacen las películas.

Partiendo de una novela de Edgar Doctorow –quien coproduce y coescribe el filme- basada en el caso real del matrimonio Rosenberg (condenados a muerte en 1953 bajo la acusación de espionaje a favor de la URSS), la película se centra en el impacto trágico y traumático que el compromiso político de unos padres (aquí llamados Isaacson) tiene en sus hijos. El hilo conductor fundamental es el hijo mayor, Daniel, cuyas reflexiones, recuerdos e intentos por revisar su pasado y el de sus padres, constituyen el vehículo narrativo y dramático esencial. Para lograr este objetivo, la narración se fragmenta y el punto de vista se multiplica. Así, los saltos temporales se suceden, alternando el “presente” –a caballo entre los 60 y los 70- con el pasado (los flashbacks se retrotraen hasta finales de los 30, pero ilustran igualmente momentos de los 40 y los 50). Del mismo modo, en ocasiones es el mismo Daniel el que recuerda, asistiendo los espectadores al pasado que él rememora, pero en otras la perspectiva es externa, ajena al protagonista. Además, intercalados entre el tiempo presente y el pasado, aparecen pequeños fragmentos, en los que Daniel nos habla directamente.

Si el objetivo de Daniel es “enfrentarse” al pasado con el afán de superarlo o asimilarlo, su hermana ejemplifica en carne propia el reverso trágico de esa relación. Y es que no todos los que encaran su pesada herencia pueden salir victoriosos: ese será el caso de Susan.

Además del tema principal ya mencionado, la película constituye un magnífico paseo histórico, forzosamente fragmentario, que viene a vincular a la izquierda norteamericana surgida en los años treinta (al calor del ascenso del fascismo y la guerra civil española, a la que se hacen claras alusiones), con los movimientos radicales surgidos a finales de los 60 en contra de la guerra de Vietnam. También constituye un apreciable acercamiento indirecto a la época de la guerra fría, ilustrando los excesos a que se llegó en la lucha contra el “enemigo interno”, en este caso el comunismo norteamericano.

Al igual que ocurriera en otra excelente obra de Lumet, “El Príncipe de la Ciudad”, las cuestiones formales son muy relevantes, pues aportan matices fundamentales para entender el “tono” –nunca mejor dicho- de la película. Fotografiada por Bartkowiak (el mismo que en “El Príncipe…”), pasado y presente tienen distinto tratamiento cromático, cálido el primero y frío el segundo. Más allá de contraponer épocas, esto responde a la perspectiva que Daniel tiene de ambos momentos: el pasado feliz en familia (de un acogedor color dorado), y la traumatizada angustia de su presente (de un azul gélido y tristón). A medida que Daniel escarba en el pasado, éste irá tornándose menos dorado, al tiempo que su presente irá desprendiéndose del deprimente azul. De hecho, al final de la película, la mezcla de colores es ya normal, realista, simbolizando así la asimilación y superación del pasado, en genial consonancia con el desarrollo argumental del filme.

Si a esta perfecta mezcla entre fondo y forma añadimos buenos diálogos, unas interpretaciones a la altura de la historia y una banda sonora consecuente y bien utilizada, sólo nos queda disfrutar plenamente de la mano de ese maestro que fue Lumet, y que aquí logra momentos de tremenda emoción y belleza, como la secuencia de los dos hermanos escapando del orfanato y volviendo a su casa, o las que están ambientadas en la cárcel, de una contención admirable, dado lo dramático de las situaciones mostradas.

Así se hacen las películas.

21 de setiembre de 2017

9 de 9 usuarios han encontrado esta crítica útil

Trasunto de la trágica historia del matrimonio Rosenberg, ejecutados en la silla eléctrica en 1953 acusados de espiar para la Unión Soviética, y basada en la novela –y el guion – de E. L. Doctorow, la película se desarrolla en dos tiempos diferentes narrando la historia del matrimonio de activistas de izquierda Isaacson, así como la vida de sus hijos en los años 70, en plena época contestataria contra la política estadounidense en Vietnam.

El férreo y pulido guion de Doctorow se centra en los terribles estragos que dejó en sus dos hijos -excelentes Timothy Dalton, protagonista de la película, y Amanda Plummer- y en sus vidas rotas, en algún caso irreparablemente, como consecuencia de su trágica ejecución cuando eran niños. Contenida, densa, amarga y oscura, es una de las más escondidas obras de Sidney Lumet que los buenos aficionados no deberían dejar pasar.

Las canciones de Paul Robeson –símbolo del llamado compromiso político de aquellos años- complementan este retrato desquiciado, sin abandonar la critica a los ambientes idealistas de los años 50, de la histeria anticomunista de la época macarthista, a través de los ojos inocentes de sus dos jóvenes protagonistas. Muy buena

El férreo y pulido guion de Doctorow se centra en los terribles estragos que dejó en sus dos hijos -excelentes Timothy Dalton, protagonista de la película, y Amanda Plummer- y en sus vidas rotas, en algún caso irreparablemente, como consecuencia de su trágica ejecución cuando eran niños. Contenida, densa, amarga y oscura, es una de las más escondidas obras de Sidney Lumet que los buenos aficionados no deberían dejar pasar.

Las canciones de Paul Robeson –símbolo del llamado compromiso político de aquellos años- complementan este retrato desquiciado, sin abandonar la critica a los ambientes idealistas de los años 50, de la histeria anticomunista de la época macarthista, a través de los ojos inocentes de sus dos jóvenes protagonistas. Muy buena

11 de setiembre de 2021

9 de 10 usuarios han encontrado esta crítica útil

La magistral Daniel (1983), de Sidney Lumet, según la novela, publicada en 1971, El libro de Daniel, de E.L Doctorow, autor también del guion, es un contundente latigazo de concienciación, tan frontal, en cuanto cruda, como la mirada del mismo Daniel (Timothy Hutton) que nos contempla desde la pantalla en la secuencia introductoria, y posteriormente, en diversas transiciones durante el desarrollo de la película, mientras enumera las diversas, y brutales, aplicaciones de la pena de muerte a lo largo de la historia, como reflejo y constatación de la recurrente tendencia del ser humano a infligir daño. Sea por mero placer o legitimada por una condición sancionadora por ley o credo, la capacidad de retorcimiento del ser humano para idear modos de tortura o de ejecución (eviscerar, quemar, mutilar…) no parece disponer de límites. Una película como Daniel representa la cualidad opuesta de la naturaleza de ser humano, su vertiente constructiva, consecuente y empática, como refleja un hermoso final que inocula un espíritu combativo que no debe desfallecer contra todas las injusticias y todos los desafueros que comete toda instancia (colectiva o individual) que dispone de poder. Del mismo modo que los padres de Daniel, Paul (Mandy Patinkin) y Rochelle (Lindsay Crouse), se manifestaron, treinta años antes para que el gobierno estadounidense interviniera contra la amenaza de una dictadura franquista, o contra las injusticias laborales, su hijo mantiene ese talante, en su caso contra el intervencionismo en Vietnam.

Daniel, en las primeras secuencias, más bien se define por el apoltronamiento su cinismo, o su convicción en la inutilidad en cualquier acción de disidencia y protesta. Entremedias, el sufrimiento de su hermana, Susan (Amanda Plummer), cuyos problemas emocionales no estaban vinculados a la enfermedad (o lo que se suele catalogar de modo impreciso como trastorno mental) sino al desconsuelo. La aflicción frente al cinismo. En su cuerpo, como un tumor de desolación, se concentra todo un grito de desesperación e impotencia por el sufrimiento que infligen las instancias de poder con los desafueros de sus conveniencias y abusos, caso del que sufrieron sus padres, condenados a morir en la silla eléctrica en 1953 al ser declarados culpables de espionaje (robo de documentos relacionados con la actividad nuclear), reflejo del periodo más intenso de persecución del comunista, entre finales de los cuarenta e inicios de los cincuenta, en Estados Unidos. Las vidas de los hijos están ficcionalizadas (realmente se llamaban Michael y Robert) y adquieren una condición más bien emblemática como reacción a aquellos acontecimientos (la aflicción impotente e irreparable y él ánimo disidente combativo que se desprende del cinismo cual ave fenix). Daniel vivirá todo un proceso de concienciación a partir de que vea a su hermana quebrar su sistema nervioso en pedazos, y sea internada en un hospital psiquiátrico, lo que no deja de simbolizar a lo que se aboca la falta de memoria así como todo espíritu contestatario y disidente: El agónico desconsuelo de Susan será el electroshock que le impulse a rastrear e indagar en el pasado, buscando una visión o versión más definida y clara.

La narración alterna tiempos, como una fractura que se cohesiona. Por un lado, las entrevistas que realiza Daniel a quienes vivieron doce años atrás, de modo directo o periférico, aquellos acontecimientos y, por otro, su propia experiencia o perspectiva como niño combinada con algunos de los percances que sufrieron sus padres durante diversas manifestaciones del partido comunista. La indagación se encuentra ante la maraña de un contexto difuso (lo que acentúa la desesperación ante la tragedia narrada) de conveniencias de unos u otros, sea cual fuera su facción, que determinaron que sus padres acabaran detenidos en 1950 y condenados a muerte tres años después, quizá como chivos expiatorios (fueron los únicos condenados a muerte por espionaje en tiempos de paz en Estados Unidos). Más allá de la auténtica trama de los hechos, de lo que hicieron o no sus padres, de las motivaciones de los tejemanejes de las instancias de poder y de lo conveniente que incluso fuera el martirologio para el partido comunista (por lo que, sobre todo el padre, no ayudaron del modo deseable al abogado defensor), la única certeza es la aberración ultrajante de tal hecho (en un país que se consideraba adalid de la democracia y las libertades).

Daniel, en las primeras secuencias, más bien se define por el apoltronamiento su cinismo, o su convicción en la inutilidad en cualquier acción de disidencia y protesta. Entremedias, el sufrimiento de su hermana, Susan (Amanda Plummer), cuyos problemas emocionales no estaban vinculados a la enfermedad (o lo que se suele catalogar de modo impreciso como trastorno mental) sino al desconsuelo. La aflicción frente al cinismo. En su cuerpo, como un tumor de desolación, se concentra todo un grito de desesperación e impotencia por el sufrimiento que infligen las instancias de poder con los desafueros de sus conveniencias y abusos, caso del que sufrieron sus padres, condenados a morir en la silla eléctrica en 1953 al ser declarados culpables de espionaje (robo de documentos relacionados con la actividad nuclear), reflejo del periodo más intenso de persecución del comunista, entre finales de los cuarenta e inicios de los cincuenta, en Estados Unidos. Las vidas de los hijos están ficcionalizadas (realmente se llamaban Michael y Robert) y adquieren una condición más bien emblemática como reacción a aquellos acontecimientos (la aflicción impotente e irreparable y él ánimo disidente combativo que se desprende del cinismo cual ave fenix). Daniel vivirá todo un proceso de concienciación a partir de que vea a su hermana quebrar su sistema nervioso en pedazos, y sea internada en un hospital psiquiátrico, lo que no deja de simbolizar a lo que se aboca la falta de memoria así como todo espíritu contestatario y disidente: El agónico desconsuelo de Susan será el electroshock que le impulse a rastrear e indagar en el pasado, buscando una visión o versión más definida y clara.

La narración alterna tiempos, como una fractura que se cohesiona. Por un lado, las entrevistas que realiza Daniel a quienes vivieron doce años atrás, de modo directo o periférico, aquellos acontecimientos y, por otro, su propia experiencia o perspectiva como niño combinada con algunos de los percances que sufrieron sus padres durante diversas manifestaciones del partido comunista. La indagación se encuentra ante la maraña de un contexto difuso (lo que acentúa la desesperación ante la tragedia narrada) de conveniencias de unos u otros, sea cual fuera su facción, que determinaron que sus padres acabaran detenidos en 1950 y condenados a muerte tres años después, quizá como chivos expiatorios (fueron los únicos condenados a muerte por espionaje en tiempos de paz en Estados Unidos). Más allá de la auténtica trama de los hechos, de lo que hicieron o no sus padres, de las motivaciones de los tejemanejes de las instancias de poder y de lo conveniente que incluso fuera el martirologio para el partido comunista (por lo que, sobre todo el padre, no ayudaron del modo deseable al abogado defensor), la única certeza es la aberración ultrajante de tal hecho (en un país que se consideraba adalid de la democracia y las libertades).

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.

Ver todo

30 de noviembre de 2018

8 de 8 usuarios han encontrado esta crítica útil

Todo tiene un precio. Todo ideal, un sacrificio. Toda causa de cualquier tipo, una moneda de cambio. Sidney Lumet se ha convertido para mí en un imprescindible por delante de vacas sagradas que no voy a nombrar. Lumet en una reciente entrevista afirma que considera imprescindible el activismo para cambiar la sociedad. Esta película habla de esto y de su precio. Años 50 se basa en las persecuciones políticas que las que eran sometidos los sindicalistas en Estados Unidos desde antes de la Guerra Fría. Los defensores del comunismo o simplemente las ideas de defensa sindical eran señaladas como un asunto de traición al Estado y por lo tanto castigable o punible de pena de cárcel o muerte. Lumet es judío y conoce bien el Nueva York de los 30.

Para ver esta película hay que tener una noción política e histórica bastante precisa para no nsufragar entre los diálogos teatrales de sus protagonistas. No la veo apta para todos los paladares pese a la grandeza de la película.

El caso particular una pareja de sindicalistas judíos (Los Isaacson) que luchan por causas sociales en su país son condenados a la silla eléctrica en un dudoso juicio. Las consecuencias, dos hijos traumatizados que buscan la verdad de lo ocurrido y su lugar dentro del mundo.Timothy Hutton, una gran promesa que destacó a principios de los 80 borda en su personaje de hijo mayor que rebusca en el pasado la desesperación y casi roza la locura que sí alcanza a su hermana. La película además juega a saltos temporales en este juego de psicoanálisis. En pleno activismo pacifista antinuclear de los años 70, deambulan estos hijos ya crecidos que buscan su lugar y qué ocurrió con sus padres. La causa política que defendieron sus padres con su vida acarreó la desestructuración personal de una familia entera.Un sacrificio de alto precio en pos de una creencia.

Ampulosa, colosal y política.

Para ver esta película hay que tener una noción política e histórica bastante precisa para no nsufragar entre los diálogos teatrales de sus protagonistas. No la veo apta para todos los paladares pese a la grandeza de la película.

El caso particular una pareja de sindicalistas judíos (Los Isaacson) que luchan por causas sociales en su país son condenados a la silla eléctrica en un dudoso juicio. Las consecuencias, dos hijos traumatizados que buscan la verdad de lo ocurrido y su lugar dentro del mundo.Timothy Hutton, una gran promesa que destacó a principios de los 80 borda en su personaje de hijo mayor que rebusca en el pasado la desesperación y casi roza la locura que sí alcanza a su hermana. La película además juega a saltos temporales en este juego de psicoanálisis. En pleno activismo pacifista antinuclear de los años 70, deambulan estos hijos ya crecidos que buscan su lugar y qué ocurrió con sus padres. La causa política que defendieron sus padres con su vida acarreó la desestructuración personal de una familia entera.Un sacrificio de alto precio en pos de una creencia.

Ampulosa, colosal y política.

11 de noviembre de 2021

2 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil

Esta película toca muchos palos, aparte de los hechos objeto de autos. Más que la cuestión política, me ha parecido muy buena "Daniel" como instrumento que refleja el funcionamiento de la sociedad, de aquel momento y de ahora, nada ha cambiado. Lumet, un valiente, se atreve con un tema espinoso, teniendo en cuenta la historia de los EEUU del último siglo, y también un gran director, se mueve con maestría en la narración.

La película es biográfica, de alguna manera. Por tanto, más que el tema dramático, siendo Lumet, el tema a tratar va por otro lado. Lo reflejo en algunas de las observaciones que entiendo destacables:

1) Los hechos: "Daniel" no es concluyente, pero no importa. El ostracismo, el oscurantismo que el gobierno norteamericano vertió sobre los hechos es prácticamente una demostración de culpabilidad. No es algo nuevo, lo han hecho a menudo, es una técnica muy común, buscar chivos expiatorios, crear fantasmas demoníacos sobre los que la gente pueda volcar su miedo. El aparato estatal, antes y ahora, en cualquier país, sabe cómo hacer para sepultar cualquier forma de pensar que no guste...o para crear corrientes de pensamientos a base de difundir infamias.

2) El personaje de Hutton (Daniel) salpica la cinta con citas a las formas de proceder de los estados, a lo largo de la historia, para ejecutar a los disidentes. Lumet subraya lo común: Para las clases bajas, los peores horrores; las clases altas tenían otro status.

3) Anda lúcido Lumet, y atrevido, al señalar al orfanato o colegio como institución similar a la cárcel. Y es que lo es, aunque apenas nadie hoy día sea capaz de discernirlo, pero es la realidad. Los estudiosos del tema afirman, no en vano, que el sistema escolar moderno se creó para diseñar la psique de los individuos, quienes tenían mucho que mejorar para ser los elementos que necesitaban los Estados. También apunta Lumet a las universidades como Centros para adormecer, inutilizar, desarmar a la juventud; lástima que no lo desarrolle.

4) El manicomio, un clásico, también resulta enfocado. Y es que, aunque no es lo central, queda bien reflejado: No se puede saber si estás loco o no, si se puede hacer algo por ti, los tratamientos que se utilizan son para echarse a temblar, el protagonista intuye que su hermana no está enferma, pero no tiene pundonor para hacer lo que tiene que hacer. Quien ha conocido algún caso personal del asunto debería saber que digo la verdad.

5) La pena de muerte: No me decanto ni a favor ni en contra. Pero ver la manera en que procede al respecto el aparato del Estado es terrorífico. ¿Estarán desclasificados esos papeles? Lo dudo.

6) El aparato policial y judicial metido hasta las trancas en corrupción de Estado. O también en sugestión procedente del Estado. La escena del autobús es tremenda. La del juicio es cristalina.

7) Quizás Lumet esté arrastrado por alguna tendencia izquierdista, es posible, en la película yo veo sobre todo retrato del aparato institucional, la política queda por debajo de la denuncia institucional, al menos en mi opiniòn, y por eso es un grande. Si Lumet se hubiera dedicado a adoctrinar en política, hubiera sido un director mediocre.

En el aspecto formal, ha habido algunas cosas que no he encajado bien, como la escena de Hutton yendo a la consulta dentista, los primeros 20 minutos con esos diálogos algo sobrecargados...y el final, que me resulta más bien complaciente, aunque entiendo que Sidney ya había hecho bastante denuncia. Un 7,5.

La película es biográfica, de alguna manera. Por tanto, más que el tema dramático, siendo Lumet, el tema a tratar va por otro lado. Lo reflejo en algunas de las observaciones que entiendo destacables:

1) Los hechos: "Daniel" no es concluyente, pero no importa. El ostracismo, el oscurantismo que el gobierno norteamericano vertió sobre los hechos es prácticamente una demostración de culpabilidad. No es algo nuevo, lo han hecho a menudo, es una técnica muy común, buscar chivos expiatorios, crear fantasmas demoníacos sobre los que la gente pueda volcar su miedo. El aparato estatal, antes y ahora, en cualquier país, sabe cómo hacer para sepultar cualquier forma de pensar que no guste...o para crear corrientes de pensamientos a base de difundir infamias.

2) El personaje de Hutton (Daniel) salpica la cinta con citas a las formas de proceder de los estados, a lo largo de la historia, para ejecutar a los disidentes. Lumet subraya lo común: Para las clases bajas, los peores horrores; las clases altas tenían otro status.

3) Anda lúcido Lumet, y atrevido, al señalar al orfanato o colegio como institución similar a la cárcel. Y es que lo es, aunque apenas nadie hoy día sea capaz de discernirlo, pero es la realidad. Los estudiosos del tema afirman, no en vano, que el sistema escolar moderno se creó para diseñar la psique de los individuos, quienes tenían mucho que mejorar para ser los elementos que necesitaban los Estados. También apunta Lumet a las universidades como Centros para adormecer, inutilizar, desarmar a la juventud; lástima que no lo desarrolle.

4) El manicomio, un clásico, también resulta enfocado. Y es que, aunque no es lo central, queda bien reflejado: No se puede saber si estás loco o no, si se puede hacer algo por ti, los tratamientos que se utilizan son para echarse a temblar, el protagonista intuye que su hermana no está enferma, pero no tiene pundonor para hacer lo que tiene que hacer. Quien ha conocido algún caso personal del asunto debería saber que digo la verdad.

5) La pena de muerte: No me decanto ni a favor ni en contra. Pero ver la manera en que procede al respecto el aparato del Estado es terrorífico. ¿Estarán desclasificados esos papeles? Lo dudo.

6) El aparato policial y judicial metido hasta las trancas en corrupción de Estado. O también en sugestión procedente del Estado. La escena del autobús es tremenda. La del juicio es cristalina.

7) Quizás Lumet esté arrastrado por alguna tendencia izquierdista, es posible, en la película yo veo sobre todo retrato del aparato institucional, la política queda por debajo de la denuncia institucional, al menos en mi opiniòn, y por eso es un grande. Si Lumet se hubiera dedicado a adoctrinar en política, hubiera sido un director mediocre.

En el aspecto formal, ha habido algunas cosas que no he encajado bien, como la escena de Hutton yendo a la consulta dentista, los primeros 20 minutos con esos diálogos algo sobrecargados...y el final, que me resulta más bien complaciente, aunque entiendo que Sidney ya había hecho bastante denuncia. Un 7,5.

Cancelar

Limpiar

Aplicar

Filters & Sorts

You can change filter options and sorts from here

US

US  Canadá

Canadá  México

México  España

España  UK

UK  Irlanda

Irlanda  Australia

Australia  Argentina

Argentina  Chile

Chile  Colombia

Colombia  Uruguay

Uruguay  Paraguay

Paraguay  Perú

Perú  Ecuador

Ecuador  Venezuela

Venezuela  Costa Rica

Costa Rica  Honduras

Honduras  Guatemala

Guatemala  Bolivia

Bolivia  Rep. Dominicana

Rep. Dominicana