Críticas de davilochi

26 de septiembre de 2011

12 de 22 usuarios han encontrado esta crítica útil

Esta frase resume el mensaje que pretende transmitir esta obra maestra de un antiguo licenciado en filosofía de la Universidad de Harvard llamado Terrence Malick. Ha llovido mucho desde finales de los años 60, cuando este por entonces joven estadounidense comenzaba a ordenar sus reflexiones en torno al universo y el hombre, parte éste más bien insignificante de aquél. El camino que le ha traído hasta "El árbol de la vida" ha sido arduo y tormentoso, algo normal en la vida de un genio (pongamos que hablo de aquel que es capaz de captar lo complejo de la vida y transmitirlo con una pasmosa sencillez sin renunciar a la belleza). De este modo, vemos que para Malick, la energía contenida en el universo se mantiene de forma constante adoptando formas diferentes, exactamente tal y como ocurre con su película, donde la energía no cesa al combinarse la música y la imagen de un modo pocas veces visto. Tanto es así que piezas clásicas irrepetibles como "Ma Vlast" del checo Bedrich Smetana o la "Cuarta Sinfonía" de Brahms se elevan por encima de sus posibilidades a la hora de transmitir sentimientos al entrar en contacto con las secuencias dispuestas por el director estadounidense. Sin embargo, encontré particularmente emocionante el momento en que se oye una voz coral marcada por el estilo inconfundible de todo un Zbigniew Preisner, cuya elección, ya de por sí supone un homenaje velado a Krzysztof Kieslowski, el genial realizador polaco que llevara al compositor a la fama en clásicos como su trilogía de los colores o el "Decálogo". En el cine de Malick, al menos en esta última película, hay mucho de esa sensibilidad particular tan propia de los mejores cineastas de Europa oriental, por ello no puede suponer una sorpresa la presencia del genial músico polaco en la banda sonora de la película. El nombre de la pieza que acompaña a la película es "Lacrimosa", y la voz femenina que la entona fue lo que me hizo encontrar por primera vez en las muchas que le seguirían a lo largo del film algo dentro de mí que conectaba a la perfección con el contenido de la obra maestra de Malick, lo cual se puso de manifiesto desde el momento en que mi mirada empezó a cristalizarse y un escalofrío recorrió mi cuerpo, tan agudo como la voz de la intérprete.

Es posible que haya gente que nunca consiga perforar la capa que cubre el abundante tuétano contenido en esta película que va hasta las entrañas de la vida humana, pero el arte es así de caprichoso. En cualquier caso creo que es clave dejar que sea la película la que nos aborde y envuelva con toda su fuerza arrolladora, pero eso sí, hay que dejarse llevar, no sirve de nada mantener resistencias conscientes o subconscientes a lo que ésta pueda querer alumbrar de nuestras propias existencias.

Es posible que haya gente que nunca consiga perforar la capa que cubre el abundante tuétano contenido en esta película que va hasta las entrañas de la vida humana, pero el arte es así de caprichoso. En cualquier caso creo que es clave dejar que sea la película la que nos aborde y envuelva con toda su fuerza arrolladora, pero eso sí, hay que dejarse llevar, no sirve de nada mantener resistencias conscientes o subconscientes a lo que ésta pueda querer alumbrar de nuestras propias existencias.

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.

Ver todo

20 de septiembre de 2011

31 de 43 usuarios han encontrado esta crítica útil

Después de leer una crítica superficial que serviría mucho mejor como sinópsis y otra que -como muchas otras en FilmAffinity- grita orgullosa a los cuatro vientos su ignorancia vamos a tratar de ir un poco más allá en una película que sin lugar a dudas lo merece. Frantisek Vlácil ya me sorprendió hasta límites insospechados con su genial “Adelheid”, una obra maestra, también el producto de una adaptación al cine de una novela de Vladimír Körner, completamente desconocido en el mundo castellanoparlante. En el caso de “El valle de las abejas” salta a la vista ese estilo inconfundible a la hora de penetrar en la psique de los protagonistas, profundamente marcado por el psicoanálisis freudiano en un momento en que éste iba a empezar a recobrar importancia en los debates intelectuales (estaban próximas las tesis de Deleuze y Guattari). Como veremos no sólo se observa en los abundantes símbolos, sino en la misma comprensión de la realidad que se pretende transmitir en clave dialéctica (por otra parte algo muy propio del cine realizado en la Europa del este durante el periodo del socialismo real).

La película se encuentra ambientada en las primeras décadas del siglo XIII, a caballo entre Bohemia y un castillo de la Orden de los Caballeros Teutónicos en algún punto de la costa Báltica. Ondzej, oriundo de las tierras centroeuropeas, es condenado por los pecados de su padre a ingresar en la Orden, donde conocerá a Armin, un hermano con verdadera vocación de cruzado y religioso que se hace cargo de la educación del joven. Las primeras escenas en que podemos verlos juntos en el mar están cargadas de homoerotismo, contenido por la atmósfera de represión imperante (el momento en que se arrodilla frente a Ondzej para que le ponga la cota de malla es muy significativo).

Y aquí es donde podemos empezar a realizar el análisis psicoanalítico del film: Armin es “el-que-aún-no-ha-acabado-de-nacer”, alguien que ha sido incapaz de crearse un yo en el sentido freudiano por su incapacidad para aceptar el mundo que le rodea (por ejemplo el hecho de que muchos cruzados fueran mercenarios en busca de fortuna) y su oposición a éste y a lo que de éste pudiera fluir dentro de sí mismo. Pronto observaremos que Armin ha construido una armadura que lo protege en su integridad físico-espiritual, de ahí que conciba el sufrimiento (la represión) como el camino hacia Dios.

La película se encuentra ambientada en las primeras décadas del siglo XIII, a caballo entre Bohemia y un castillo de la Orden de los Caballeros Teutónicos en algún punto de la costa Báltica. Ondzej, oriundo de las tierras centroeuropeas, es condenado por los pecados de su padre a ingresar en la Orden, donde conocerá a Armin, un hermano con verdadera vocación de cruzado y religioso que se hace cargo de la educación del joven. Las primeras escenas en que podemos verlos juntos en el mar están cargadas de homoerotismo, contenido por la atmósfera de represión imperante (el momento en que se arrodilla frente a Ondzej para que le ponga la cota de malla es muy significativo).

Y aquí es donde podemos empezar a realizar el análisis psicoanalítico del film: Armin es “el-que-aún-no-ha-acabado-de-nacer”, alguien que ha sido incapaz de crearse un yo en el sentido freudiano por su incapacidad para aceptar el mundo que le rodea (por ejemplo el hecho de que muchos cruzados fueran mercenarios en busca de fortuna) y su oposición a éste y a lo que de éste pudiera fluir dentro de sí mismo. Pronto observaremos que Armin ha construido una armadura que lo protege en su integridad físico-espiritual, de ahí que conciba el sufrimiento (la represión) como el camino hacia Dios.

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.

Ver todo

Documental

1940

1940

15 de septiembre de 2011

30 de 38 usuarios han encontrado esta crítica útil

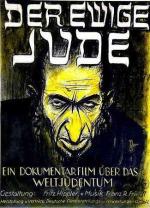

Considero necesario abrir esta crítica con una explicación: la nota que he otorgado a este documental poco tiene que ver con la calidad de la cinta en lo referido a montaje, fotografía o guión, sino que se reduce a y se centra exclusivamente en el interés de lo que a todas luces es un documento histórico de valor excepcional para la comprensión de los marcos de referencia que posibilitaron lo que desde aproximadamente los años 70 se conoce como el Holocausto judío; y digo esto porque hasta ese momento fue una cuestión que o bien se eludía por motivos personales y colectivos un tanto dudosos o bien parecía carecer del más mínimo interés para las sociedades occidentales. Por otro lado, y pasando al meollo de la cuestión, cabe decir que esta obra concebida por el siempre incisivo y oportunista Goebbels desde el Ministerio de Propaganda tenía por fin preparar de forma un tanto sutil el camino para la Solución Final (ésta se implementaría con dicho nombre desde 1942, si bien llevaba tiempo en marcha con los Einsatzgruppen en la Rusia soviética y algunos programas piloto en Polonia), es decir: su objetivo era concienciar a la sociedad alemana de la necesidad de erradicar a los judíos del cuerpo de Europa. Es curioso que en varias ocasiones el narrador se vanaglorie de la desaparición de los judíos alemanes, casi completada ya por aquel entonces -aunque esta no ocurriría de modo físico hasta mayo del 43-, y que nadie en la sociedad alemana se preguntara ni en ese momento ni después qué había sido de ellos y cómo había sido solucionado el problema. Es evidente que cualquier presunción de inocencia es imposible tras ver un documental como éste que, por supuesto, no tiene por qué reflejar el sentir de toda una sociedad pero que, al fin y al cabo, demuestra que estaban sobre aviso de lo que estaba por venir y casi nadie movió un dedo en el sentido de ayudar a los judíos, sino más bien todo lo contrario.

Es obvio y natural que al espectador contemporáneo le cueste entender que un documental como éste, simple y llano en todos los sentidos -hasta rayar el ridículo en algunos momentos-, pudo llegar a surtir algún efecto entre la población. Desde luego ver un producto así y no entender es positivo, significa que de un tiempo a esta parte hemos evolucionado en nuestro modo de pensar y que, además, los marcos de referencia y cabezas de turco de toda una sociedad cambian con las coyunturas. Por desgracia es posible que con un planteamiento similar (aunque habría que retocar ciertas cosas) y cambiando a los judíos por subsaharianos o rumanos -por citar dos colectivos particularmente denostados en España- mucha gente de este país viera sus "tesis" reforzadas. La manipulación no cesa, sólo los objetos de interés del establishment en cuestión. En este sentido, documentales así, vistos con un poco de autocrítica nos pueden ayudar a comprender muchas cosas y, por supuesto, a estar en guardia frente al rechazo visceral de otros seres humanos.

Es obvio y natural que al espectador contemporáneo le cueste entender que un documental como éste, simple y llano en todos los sentidos -hasta rayar el ridículo en algunos momentos-, pudo llegar a surtir algún efecto entre la población. Desde luego ver un producto así y no entender es positivo, significa que de un tiempo a esta parte hemos evolucionado en nuestro modo de pensar y que, además, los marcos de referencia y cabezas de turco de toda una sociedad cambian con las coyunturas. Por desgracia es posible que con un planteamiento similar (aunque habría que retocar ciertas cosas) y cambiando a los judíos por subsaharianos o rumanos -por citar dos colectivos particularmente denostados en España- mucha gente de este país viera sus "tesis" reforzadas. La manipulación no cesa, sólo los objetos de interés del establishment en cuestión. En este sentido, documentales así, vistos con un poco de autocrítica nos pueden ayudar a comprender muchas cosas y, por supuesto, a estar en guardia frente al rechazo visceral de otros seres humanos.

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.

Ver todo

23 de agosto de 2011

16 de 18 usuarios han encontrado esta crítica útil

Hace ya algunos años que entre mis planes de futuro se encuentra la necesidad perentoria de visitar la tumba de este filósofo tan fascinante como enigmático en lo que a sus tesis se refiere, como si por el hecho de estar junto a su humilde sepultura pudiera sentir un poco más cerca a una de esas personalidades que captan con gran sensibilidad la esencia de su tiempo. Walter Benjamin escribió las famosas "Tesis sobre la filosofía de la historia" en 1940, exactamente el mismo año de su muerte. Allí hacía su aparición el "Angelus Novus" de Paul Klee, fuente de inspiración para el filósofo durante casi veinte años. En la novena tesis el ángel aparecía como alegoría de la historia propiamente dicha, es decir, de la trayectoria de la humanidad hacia la catástrofe. De acuerdo con la parábola enunciada por Benjamin el ángel, arrastrado por una tempestad procedente del Paraíso (la utopía prometida por el progreso) y en un intento por volver a ese punto de partida que cada vez parece más distante da la espalda al porvenir, viendo como ante él el pasado aparece representado por montones de ruinas que se acumulan sin cesar. Paradójicamente esa tempestad que lo arrastra, el progreso -o la razón, si se quiere-, y que parecía ser el medio que impulsaría al hombre a su estado "perfecto" es la que lo aleja indefectiblemente de la tan ansiada utopía. En palabras del propio Benjamin "Quisiera demorarse, despertar a los muertos y reunir a los vencidos. Pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha enredado en sus alas, es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Esta tempestad le empuja incesantemente hacia el porvenir al que da la espalda, mientras que ante sí las ruinas se acumulan hasta el cielo. A esta tempestad es a lo que llamamos el progreso". Es posible que por aquel entonces Benjamin intuyera que no iba a tardar en ser una víctima más de ese progreso, convertido en un montón de escombros, un puñado de grava, una nube de polvo ante la cual pasaría aterrorizado ese ángel de la historia con los ojos abiertos de par en par.

Precisamente en Portbou, uno de esos lugares marcados en el siglo XX por el trauma y la ausencia, sería donde acabaría todo. Allí encontraría Benjamin el final de esos siete años interminables de exilio; allí, cruzando esa colosal frontera natural que son los Pirineos, en busca del océano, antaño hogar de monstruosas criaturas y del borde que separaba a la tierra del abismo y, en aquel momento, un camino seguro a la libertad. La Tierra nunca dejó de ser plana, las fantasías y sueños de los hombres siempre hicieron de ella un lugar con múltiples aristas y bordes por donde se deslizaban el agua, el polvo y la sangre de los hombres fundidas en un mismo flujo incesante que se desvanecía en el espacio infinito. Europa, durante siglos uno de los centros del mundo, se convirtió en uno de esos bordes, un agujero negro que succionaba toda la luz.

Precisamente en Portbou, uno de esos lugares marcados en el siglo XX por el trauma y la ausencia, sería donde acabaría todo. Allí encontraría Benjamin el final de esos siete años interminables de exilio; allí, cruzando esa colosal frontera natural que son los Pirineos, en busca del océano, antaño hogar de monstruosas criaturas y del borde que separaba a la tierra del abismo y, en aquel momento, un camino seguro a la libertad. La Tierra nunca dejó de ser plana, las fantasías y sueños de los hombres siempre hicieron de ella un lugar con múltiples aristas y bordes por donde se deslizaban el agua, el polvo y la sangre de los hombres fundidas en un mismo flujo incesante que se desvanecía en el espacio infinito. Europa, durante siglos uno de los centros del mundo, se convirtió en uno de esos bordes, un agujero negro que succionaba toda la luz.

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.

Ver todo

17 de agosto de 2011

32 de 33 usuarios han encontrado esta crítica útil

Sin lugar a dudas estamos ante una de las obras más arriesgadas de Miklós Jancsó, especialmente por el hecho de que debido a la apuesta estilística (muy propia de finales de los 60, tal y como muy bien destaca Rath en su crítica) puede llegar a resultar hermética y, de este modo, desviar al espectador de la idea fundamental que el film pretende transmitir. No dejan de sorprender estas dificultades para conectar con la película en ciertos momentos, básicamente porque sus dos films posteriores (realizados en años sucesivos) se caracterizan por la efectiva de su discurso narrativo. No obstante es imposible no percatarse de la maestría desbordante de Jancsó con las cámaras (hasta el punto de ser una clara referencia para su compatriota y, en cierto modo, sucesor Bela Tarr), predominando el empleo de largas tomas perfectamente ensayadas y puntos de vista con ángulos muy amplios; todo ello para mostrar la nimiedad del ser humano frente al mundo que habita y para, de algún modo, reflejar el interior de los hombres, encarnado de forma alegórica por esas vastas llanuras húngaras donde se encuentra la cárcel. Precisamente ahí radica uno de los mensajes fundamentales del film, que trata de destacar la contradicción inherente a la existencia humana: ¿a dónde puede escapar un hombre cuando en realidad es prisionero de sí mismo? No es casual la presencia de esa prisión en mitad de ese desierto desolador, aunque en realidad contenga una paradoja en sí misma: el hombre puede escapar por momentos a las barreras físicas que se le imponen a lo largo de su vida, sean políticas, económicas o sociales -y a pesar de todo es muy difícil, de hecho el film no es muy optimista en este sentido-, pero tarde o temprano se acaba encontrando con el laberinto de su propia mente. Esto salta a la vista a lo largo del film.

Una vez más Jancsó lleva a cabo una anatomía de la violencia política y, en consecuencia, de los mecanismos por los que se rige. En esta ocasión se remonta a un momento muy particular de la historia húngara, momento que, sin lugar a dudas y dado el momento en que el film sale a la luz, ofrece una lectura claramente presentista que no puede ni debe ser olvidada, por que al fin y al cabo está claro que hubo de ser la motivación última del director para sacar adelante una obra como ésta. Los episodios de 1956, sin ir más lejos, fueron un intento por crear lo que se llamó "socialismo con rostro humano", lo cual puso en riesgo el orden establecido bajo el régimen comunista, desembocando en una invasión y el posterior baño de sangre de la represión. Los paralelismos saltan a la vista y, todo sea dicho, el film causó un impacto tremendo, ya que fue visto por más de un millón de personas en un país que por entonces rondaba los diez.

Las imágenes iniciales son claves para entender el contenido de la película, por ello hay que analizarlas con cierto detenimiento o, al menos, reparar en ellas.

Una vez más Jancsó lleva a cabo una anatomía de la violencia política y, en consecuencia, de los mecanismos por los que se rige. En esta ocasión se remonta a un momento muy particular de la historia húngara, momento que, sin lugar a dudas y dado el momento en que el film sale a la luz, ofrece una lectura claramente presentista que no puede ni debe ser olvidada, por que al fin y al cabo está claro que hubo de ser la motivación última del director para sacar adelante una obra como ésta. Los episodios de 1956, sin ir más lejos, fueron un intento por crear lo que se llamó "socialismo con rostro humano", lo cual puso en riesgo el orden establecido bajo el régimen comunista, desembocando en una invasión y el posterior baño de sangre de la represión. Los paralelismos saltan a la vista y, todo sea dicho, el film causó un impacto tremendo, ya que fue visto por más de un millón de personas en un país que por entonces rondaba los diez.

Las imágenes iniciales son claves para entender el contenido de la película, por ello hay que analizarlas con cierto detenimiento o, al menos, reparar en ellas.

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.

Ver todo

Más sobre davilochi

Cancelar

Limpiar

Aplicar

Filters & Sorts

You can change filter options and sorts from here

US

US  Canadá

Canadá  México

México  España

España  UK

UK  Irlanda

Irlanda  Australia

Australia  Argentina

Argentina  Chile

Chile  Colombia

Colombia  Uruguay

Uruguay  Paraguay

Paraguay  Perú

Perú  Ecuador

Ecuador  Venezuela

Venezuela  Costa Rica

Costa Rica  Honduras

Honduras  Guatemala

Guatemala  Bolivia

Bolivia  Rep. Dominicana

Rep. Dominicana