Añadir a mi grupo de amigos/usuarios favoritos

Puedes añadirle por nombre de usuario o por email (si él/ella ha accedido a ser encontrado por correo)

También puedes añadir usuarios favoritos desde su perfil o desde sus críticas

Nombre de grupo

Crear nuevo grupo

Crear nuevo grupo

Modificar información del grupo

Aviso

Aviso

Aviso

Aviso

El siguiente(s) usuario(s):

Group actions

You must be a loged user to know your affinity with Vivoleyendo

Voto de Vivoleyendo:

6

Voto de Vivoleyendo:

6

5.6

3,528

Comedia

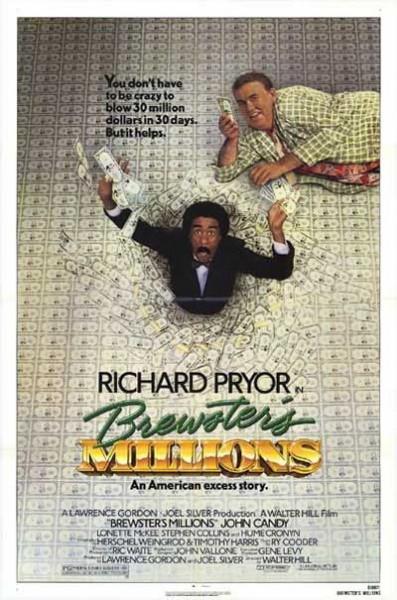

Brewster es un jugador de las ligas menores de béisbol. Aunque no lo conocía, un rico pariente suyo acaba de fallecer y, para probar que Brewster comprende el valor del dinero, le impone en su testamento la prueba de derrochar 30 millones de dólares en cosas inútiles en un mes, sin poder poseer al final de ese tiempo absolutamenta nada de lo que haya gastado. Si tiene éxito, heredará otros 300 millones de dólares. (FILMAFFINITY)

5 de marzo de 2011

5 de marzo de 2011

22 de 26 usuarios han encontrado esta crítica útil

Sí, ya lo sé: es una de las comedias de mi época infantil. De esas que alquilabas en VHS en el videoclub del barrio y que veías en el vídeo de un primo o del amigo de un amigo que tenía la fortuna de que en su casa hubiera uno.

Entrabas en el establecimiento abarrotado de largos estantes, superpoblados de carátulas de películas que tenían pegatinas donde figuraban números, ordenados según la hilera. En un expositor más apartado y discreto, se amontonaban, menos visibles, las pelis porno, hacia donde se dirigía algún vistazo rápido o, aprovechando cuando nadie miraba, acercarse con aire de ladrón que espera ser atrapado en cualquier instante y radiografiar con las pupilas aquellas visiones de carne íntima alegremente expuesta. Siempre me preguntaba si todo el mundo se aproximaba a aquel rincón con la misma pinta de pecador furtivo, y si les daría vergüenza que otros vieran que se aproximaban, y no sólo para robar vistazos de copulaciones y manejos sexuales varios, sino con la valiente intención de coger alguna de aquellas carátulas y encaminarse con ella al mostrador. Debía de ser como cuando ibas a la farmacia a comprar condones a los dieciséis o diecisiete, o imaginándote a ti misma diciéndole a tu madre que pensabas ir a que te recetaran la píldora.

Sin duda, tenía que ser un poco bochornoso exhibirte con el cuerpo del delito. Hasta nos retábamos a ver quién se atrevía a plantarse a menos de un metro de la sección porno. Era una proeza en chiquillos de nueve o diez años en aquellos tiempos, desde luego.

Y en fin, que aquel encanto de los videoclubs de barrio me trajo, entre otras muchas, “El gran despilfarro”. Richard Pryor era el típico actor de comedietas, con muchas muecas y actitud de chulillo andante, pero tenía su gracia, sobre todo si quien lo acompañaba en el reparto era mi entrañable John Candy. Un dúo simpático en aquella década en la que ser Richard Pryor y John Candy era garantía de risas para el público que buscaba peliculillas para echar un rato divertido.

El jugador de béisbol de tercera que recibe una curiosa herencia da para sonreír y acordarse de cuando aún no habían llegado los “Blockbusters”, y nos saltábamos la norma que, pegada en la pared del videoclub, nos instaba cívicamente a devolver las cintas de VHS rebobinadas.

Entrabas en el establecimiento abarrotado de largos estantes, superpoblados de carátulas de películas que tenían pegatinas donde figuraban números, ordenados según la hilera. En un expositor más apartado y discreto, se amontonaban, menos visibles, las pelis porno, hacia donde se dirigía algún vistazo rápido o, aprovechando cuando nadie miraba, acercarse con aire de ladrón que espera ser atrapado en cualquier instante y radiografiar con las pupilas aquellas visiones de carne íntima alegremente expuesta. Siempre me preguntaba si todo el mundo se aproximaba a aquel rincón con la misma pinta de pecador furtivo, y si les daría vergüenza que otros vieran que se aproximaban, y no sólo para robar vistazos de copulaciones y manejos sexuales varios, sino con la valiente intención de coger alguna de aquellas carátulas y encaminarse con ella al mostrador. Debía de ser como cuando ibas a la farmacia a comprar condones a los dieciséis o diecisiete, o imaginándote a ti misma diciéndole a tu madre que pensabas ir a que te recetaran la píldora.

Sin duda, tenía que ser un poco bochornoso exhibirte con el cuerpo del delito. Hasta nos retábamos a ver quién se atrevía a plantarse a menos de un metro de la sección porno. Era una proeza en chiquillos de nueve o diez años en aquellos tiempos, desde luego.

Y en fin, que aquel encanto de los videoclubs de barrio me trajo, entre otras muchas, “El gran despilfarro”. Richard Pryor era el típico actor de comedietas, con muchas muecas y actitud de chulillo andante, pero tenía su gracia, sobre todo si quien lo acompañaba en el reparto era mi entrañable John Candy. Un dúo simpático en aquella década en la que ser Richard Pryor y John Candy era garantía de risas para el público que buscaba peliculillas para echar un rato divertido.

El jugador de béisbol de tercera que recibe una curiosa herencia da para sonreír y acordarse de cuando aún no habían llegado los “Blockbusters”, y nos saltábamos la norma que, pegada en la pared del videoclub, nos instaba cívicamente a devolver las cintas de VHS rebobinadas.

US

US  Canadá

Canadá  México

México  España

España  UK

UK  Irlanda

Irlanda  Australia

Australia  Argentina

Argentina  Chile

Chile  Colombia

Colombia  Uruguay

Uruguay  Paraguay

Paraguay  Perú

Perú  Ecuador

Ecuador  Venezuela

Venezuela  Costa Rica

Costa Rica  Honduras

Honduras  Guatemala

Guatemala  Bolivia

Bolivia  Rep. Dominicana

Rep. Dominicana