Media votos

6.5

Votos

56

Críticas

48

Listas

0

Recomendaciones

- Sus votaciones a categorías

- Contacto

- Sus redes sociales

-

Compartir su perfil

Voto de Pedroanclamar:

7

7.4

5,109

Terror. Fantástico

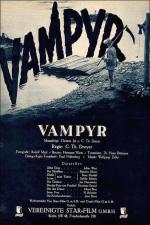

En esta película Dreyer nos introduce en un universo fantasmagórico por medio de imágenes expresionistas. Un joven viajero, Allan Gray, se aloja en un extraño castillo, cuya atmósfera densa y enrarecida recuerda la de las pesadillas. El joven comienza a tener espeluznantes visiones, de las cuales la más terrible es el descubrimiento de una mujer inconsciente que ha sido atacada por un vampiro en forma de bruja. El maestro Dreyer rueda ... [+]

18 de febrero de 2020

Sé el primero en valorar esta crítica

Me adhiero y apoyo en dos críticas anteriores de este mismo espacio: la que versa, en primer lugar, sobre la dificultad de juzgar una obra del pasado, muy pretérita, quizás, si trazamos la línea histórica del cine; y la exégesis que estriba sobre el film como un recorrido metafísico, la segunda.

Pensar que en algo más que una década se cumplirá un siglo de la creación de esta película causa un vértigo, excitante, agradable, cuando se quiere este séptimo arte. Ver, juzgar, analizar e interpretar, y comparar, también, el cine de hoy con el de este tipo (cine mudo y cine recientemente sonoro, como la película que nos atañe) nos sumerge en la ya clásica disyuntiva de los contextos de producción. Difícil y ardua tarea, ubicados desde hoy analizar esas obras del pasado. A pesar de esa disimilitud de producción y su contexto, hay un elemento que es transversal a toda obra artística: busca representar la realidad o, como dijera Aristóteles, lograr la Mímesis. Los, modos, los medios y los estilos para el logro de aquello pueden ser los confusos para el lector (entendiendo toda obra y realidad como texto: sea según diga Derrida, sea según diga Geertz, sea según diga Bolaño), que podrían juzgar que no todo estilo es representante de la realidad.

El contexto de producción histórico en el que hunde sus manos esta película, es el del período entre guerras, pero que toma los hilos de una madeja que se venía desmadejando desde el siglo pasado. Cuando analizamos el texto literario Drácula, de Bram Stoker, podemos ver que la segunda mitad de la obra, casi un centenar de páginas, trata sobre las peripecias burocráticas de los héroes para no sólo poder hallar la residencia en la ciudad de Drácula, sino para saber desde dónde provienen los cajones con tierra que utiliza este ser sobrehumano para poder dormir: notarios, firmas, papeleos y trámites varios van emergiendo en la obra, lo que, para un lector cándido y de poca monta, le significará un letargo evidente. El sociólogo alemán, Max Weber, atraviesa durante la década de publicación de Drácula, y durante la siguiente, su época de producción intelectual más notable: en ella deja impresa su visión sobre las acciones sociales, sobre todo, las acciones racionales de acuerdo a fines, marca evidente de las sociedades "avanzadas", de las sociedades racionalizadas, hijas de la técnica y la ciencia.

La figura del vampiro, al menos como la propone Stoker, expone ese tedio incipiente detrás de la acción racionalizada. El vampiro es ese ser mitológico que empieza a cobrar vigor en la consciencia colectiva europea desde fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, ante la arremetida de la ciencia positivista. El vampiro, si bien se representa en la imaginería como dentro de lo fantasmático y hasta de lo onírico, es un despertarse de ese tedio de la vida racionalizada y positivista. No es de extrañar que los médicos (como prototipos del funcionario científico) se suelan representar en estas décadas de creación cinematográfica con facilidad el papel de villanos, no olvidemos El gabinete del doctor Caligari (1920) o aquí mismo en Vampyr (1932), donde el doctor es un instrumento activo e importante del mal.

Es un recorrido metafísico, sí, es una interpretación válida y bien expuesta, pero es también, sutilmente, una representación vívida de su época al alero de un mito que recobra una significación poderosa: el vampiro es uno de los últimos golpes del imaginario mitológico europeo contra el abismo de la técnica y la ciencia. Matemos al vampiro y sigamos el camino de la modernidad, con la estaca de la razón.

La exposición de Dreyer de este mito es notable: cómo expone las confrontaciones entre espacios abiertos (bosques y ríos) y cerrados (el castillo, el hotel), lo fantástico de la visión, como espacio de debilidad y anuncio (ya sea ensoñada o a manera de desdoblamiento) y la fuerza del dispositivo ilustrado por antonomasia (el libro que ilustra al anciano de la casa y al protagonista para así entender la naturaleza de la mujer vampiro y luego combatirla). Con todo, con los recursos técnicos con los que contó esta creación cinematográfica, se logra delinear una ambientación psicológica coligada al terror donde juegan, sin la tosquedad de un Wes Craven, por ejemplo, sombras, esqueletos y desdoblamientos.

Es, sin duda, una buena propuesta cinematográfica para este mito.

Pensar que en algo más que una década se cumplirá un siglo de la creación de esta película causa un vértigo, excitante, agradable, cuando se quiere este séptimo arte. Ver, juzgar, analizar e interpretar, y comparar, también, el cine de hoy con el de este tipo (cine mudo y cine recientemente sonoro, como la película que nos atañe) nos sumerge en la ya clásica disyuntiva de los contextos de producción. Difícil y ardua tarea, ubicados desde hoy analizar esas obras del pasado. A pesar de esa disimilitud de producción y su contexto, hay un elemento que es transversal a toda obra artística: busca representar la realidad o, como dijera Aristóteles, lograr la Mímesis. Los, modos, los medios y los estilos para el logro de aquello pueden ser los confusos para el lector (entendiendo toda obra y realidad como texto: sea según diga Derrida, sea según diga Geertz, sea según diga Bolaño), que podrían juzgar que no todo estilo es representante de la realidad.

El contexto de producción histórico en el que hunde sus manos esta película, es el del período entre guerras, pero que toma los hilos de una madeja que se venía desmadejando desde el siglo pasado. Cuando analizamos el texto literario Drácula, de Bram Stoker, podemos ver que la segunda mitad de la obra, casi un centenar de páginas, trata sobre las peripecias burocráticas de los héroes para no sólo poder hallar la residencia en la ciudad de Drácula, sino para saber desde dónde provienen los cajones con tierra que utiliza este ser sobrehumano para poder dormir: notarios, firmas, papeleos y trámites varios van emergiendo en la obra, lo que, para un lector cándido y de poca monta, le significará un letargo evidente. El sociólogo alemán, Max Weber, atraviesa durante la década de publicación de Drácula, y durante la siguiente, su época de producción intelectual más notable: en ella deja impresa su visión sobre las acciones sociales, sobre todo, las acciones racionales de acuerdo a fines, marca evidente de las sociedades "avanzadas", de las sociedades racionalizadas, hijas de la técnica y la ciencia.

La figura del vampiro, al menos como la propone Stoker, expone ese tedio incipiente detrás de la acción racionalizada. El vampiro es ese ser mitológico que empieza a cobrar vigor en la consciencia colectiva europea desde fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, ante la arremetida de la ciencia positivista. El vampiro, si bien se representa en la imaginería como dentro de lo fantasmático y hasta de lo onírico, es un despertarse de ese tedio de la vida racionalizada y positivista. No es de extrañar que los médicos (como prototipos del funcionario científico) se suelan representar en estas décadas de creación cinematográfica con facilidad el papel de villanos, no olvidemos El gabinete del doctor Caligari (1920) o aquí mismo en Vampyr (1932), donde el doctor es un instrumento activo e importante del mal.

Es un recorrido metafísico, sí, es una interpretación válida y bien expuesta, pero es también, sutilmente, una representación vívida de su época al alero de un mito que recobra una significación poderosa: el vampiro es uno de los últimos golpes del imaginario mitológico europeo contra el abismo de la técnica y la ciencia. Matemos al vampiro y sigamos el camino de la modernidad, con la estaca de la razón.

La exposición de Dreyer de este mito es notable: cómo expone las confrontaciones entre espacios abiertos (bosques y ríos) y cerrados (el castillo, el hotel), lo fantástico de la visión, como espacio de debilidad y anuncio (ya sea ensoñada o a manera de desdoblamiento) y la fuerza del dispositivo ilustrado por antonomasia (el libro que ilustra al anciano de la casa y al protagonista para así entender la naturaleza de la mujer vampiro y luego combatirla). Con todo, con los recursos técnicos con los que contó esta creación cinematográfica, se logra delinear una ambientación psicológica coligada al terror donde juegan, sin la tosquedad de un Wes Craven, por ejemplo, sombras, esqueletos y desdoblamientos.

Es, sin duda, una buena propuesta cinematográfica para este mito.

US

US  Canadá

Canadá  México

México  España

España  UK

UK  Irlanda

Irlanda  Australia

Australia  Argentina

Argentina  Chile

Chile  Colombia

Colombia  Uruguay

Uruguay  Paraguay

Paraguay  Perú

Perú  Ecuador

Ecuador  Venezuela

Venezuela  Costa Rica

Costa Rica  Honduras

Honduras  Guatemala

Guatemala  Bolivia

Bolivia  Rep. Dominicana

Rep. Dominicana