Media votos

5,5

Votos

2.558

Críticas

12

Listas

1

Recomendaciones

- Sus votaciones a categorías

- Mis críticas favoritas

- Contacto

-

Compartir su perfil

Voto de Markus David Sussmanovitch:

4

7,6

32.726

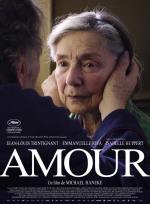

Drama

Georges y Anne, dos ancianos de ochenta años, son profesores de música clásica jubilados que viven en París. Su hija, que también se dedica a la música, vive en Londres con su marido. Cuando, un día, Anne sufre un infarto que le paraliza un costado, el amor que ha unido a la pareja durante tantos años se verá puesto a prueba. (FILMAFFINITY)

3 de febrero de 2013

4 de 6 usuarios han encontrado esta crítica útil

De sobra es sabido que despertar la emoción en el “espectador medio”, en términos de David Simon, ha demostrado ser garantía de éxito en el cine. Incluso bastándose a sí mismo, como logro del director, ha provocado que se den bendiciones a una película mientras se le perdonan los posibles pecados que pudiera contener, convertidos a partir de ese momento en algo secundario, una vez conseguido el mérito y éxito principal: esto es, conmovernos. Una lista interminable de películas mediocres (auténticas imposturas en ocasiones) han salvado la quema, no sólo de esa masa informe o con forma moldeada (que viene ser lo mismo) denominada gran público, sino de ciertos estamentos de la crítica, no necesariamente acomodados en la industria. Otras han ido más lejos y se han encumbrado en términos de taquilla y premios. Naturalmente, es un asunto en el que es determinante lo que el espectador exige o espera del cine. La cuestión es la siguiente: ¿es la capacidad para provocar identificación emocional un logro cinematográfico per se?, ¿es prueba inequívoca de méritos cinematográficos el hecho de que el espectador se emocione? Cuando vi “Lo imposible”, el mayor sonido envolvente que tenía a mi alrededor era de los espectadores emocionados, y ahí la tenemos: éxito indiscutible… Habría que aclarar, dicho lo cual, si la empatía emocional es producto de un elaborado reto por parte del cineasta o si basta, por el contrario, con utilizar ciertos lugares comunes de la tragedia o el drama como gran género de consumo para activar ese resorte que provoca que algunos recurran al pañuelo. De tratarse de lo segundo, que más que empatía valdría llamar contagio, se torna harto evidente que estamos hablando de un mecanismo fácilmente recurrente cuando fallan otras aptitudes fílmicas, propenso a la manipulación en la puesta en escena, independientemente de que ésta sea más o menos elaborada en función del oficio del director (cosa de la que no cabe dudar en este caso). Mostrar, por ejemplo, los gritos y lamentos de la anciana enferma de forma machacona es un ejemplo de ello.

“Amour” se presentaba avalada por una trayectoria con mejor crítica que público, de tal modo que la inercia de los primeros y la incorporación ‘de’ o ‘a’ (la disyuntiva no es baladí) los segundos bastan para garantizarle un mínimo y cómodo elogio. Haneke es un cineasta que, probablemente, ha malacostumbrado a sus seguidores. Hasta ahora, sus películas constituían un reto psicológico, un cerco a las cortezas intelectuales que tapan una dolorosa realidad existencial y material, una invitación a la autocrítica individual y colectiva desde, esto es importante, el distanciamiento formal. Éramos, los espectadores, la paloma que Haneke arrinconaba a golpes de fría, aséptica realidad, no dejándonos otra opción para romper el cerco y, muy a nuestro pesar, involucrarnos en una dura reflexión intelectual, asumir nuestras culpas y adoptar una actitud de compromiso que ya trascendía lo fílmico (ahí es donde la palabra ‘arte’ cobra sentido)… O eso o apostar por recubrirnos de más corteza intelectual, autojustificadora, exculpatoria y ponernos a otra cosa. El camino no estaba marcado por las recurrentes sendas de la identificación emotiva. En cambio, aquí el espectador sí lo tiene bien trazado, recogiendo los usuales defectos del drama social al uso, didáctico y “con mensaje”, y termina tapándonos con la manta de la emoción forzosa ante el destino de la pareja protagonista. Donde antes había un profundo respeto por el espectador, ya que éste podía adjudicar sin mayor problema un trastorno particular a la familia de “El séptimo continente” en vez de molestarse en análisis político-sociales del entorno, ahora hay incluso cierta arrogancia. Escoge para titular el filme y para calificar la conducta del protagonista una palabra nada trivial, amor. “Esto es amor”, nos está diciendo. ¿Y si la hubiera titulado “Odio”, o “El señor y la señora X”? En otras películas nos ha mostrado profundos y complejos males de la sociedad, pero en esta elige mostrarnos una desgracia, una bastante común y cotidiana para mucha gente. No sabemos si esta pareja burguesa es víctima de sus propios males o es ejemplo de entrega. Es posible que Haneke buscara con esta película algún reconocimiento en forma de premio…

“Amour” se presentaba avalada por una trayectoria con mejor crítica que público, de tal modo que la inercia de los primeros y la incorporación ‘de’ o ‘a’ (la disyuntiva no es baladí) los segundos bastan para garantizarle un mínimo y cómodo elogio. Haneke es un cineasta que, probablemente, ha malacostumbrado a sus seguidores. Hasta ahora, sus películas constituían un reto psicológico, un cerco a las cortezas intelectuales que tapan una dolorosa realidad existencial y material, una invitación a la autocrítica individual y colectiva desde, esto es importante, el distanciamiento formal. Éramos, los espectadores, la paloma que Haneke arrinconaba a golpes de fría, aséptica realidad, no dejándonos otra opción para romper el cerco y, muy a nuestro pesar, involucrarnos en una dura reflexión intelectual, asumir nuestras culpas y adoptar una actitud de compromiso que ya trascendía lo fílmico (ahí es donde la palabra ‘arte’ cobra sentido)… O eso o apostar por recubrirnos de más corteza intelectual, autojustificadora, exculpatoria y ponernos a otra cosa. El camino no estaba marcado por las recurrentes sendas de la identificación emotiva. En cambio, aquí el espectador sí lo tiene bien trazado, recogiendo los usuales defectos del drama social al uso, didáctico y “con mensaje”, y termina tapándonos con la manta de la emoción forzosa ante el destino de la pareja protagonista. Donde antes había un profundo respeto por el espectador, ya que éste podía adjudicar sin mayor problema un trastorno particular a la familia de “El séptimo continente” en vez de molestarse en análisis político-sociales del entorno, ahora hay incluso cierta arrogancia. Escoge para titular el filme y para calificar la conducta del protagonista una palabra nada trivial, amor. “Esto es amor”, nos está diciendo. ¿Y si la hubiera titulado “Odio”, o “El señor y la señora X”? En otras películas nos ha mostrado profundos y complejos males de la sociedad, pero en esta elige mostrarnos una desgracia, una bastante común y cotidiana para mucha gente. No sabemos si esta pareja burguesa es víctima de sus propios males o es ejemplo de entrega. Es posible que Haneke buscara con esta película algún reconocimiento en forma de premio…

US

US  Canadá

Canadá  México

México  España

España  UK

UK  Irlanda

Irlanda  Australia

Australia  Argentina

Argentina  Chile

Chile  Colombia

Colombia  Uruguay

Uruguay  Paraguay

Paraguay  Perú

Perú  Ecuador

Ecuador  Venezuela

Venezuela  Costa Rica

Costa Rica  Honduras

Honduras  Guatemala

Guatemala  Bolivia

Bolivia  Rep. Dominicana

Rep. Dominicana