Críticas de Telefunken

2 de junio de 2013

3 de 3 usuarios han encontrado esta crítica útil

Las películas rodadas en países que hasta hace no mucho recibían la consideración de 'en vías de desarrollo' suelen mostrar un común denominador: no nos hablan de nosotros, o, en términos antropológicos, son productos de un 'otro cultural'. Todos los cineastas ambiciosos comparten la preocupación por temas humanos universales, pero enfoque y trasfondo varían notablemente según el país de origen. De manera que alguien acostumbrado a tratar con argumentos afincados en el mundo urbano y bañados en existencialismo, nihilismo o lo que uno quiera, deberá modificar su disposición al situarse delante de un cine en el que la representación de mundos tradicionales -parcial o completamente premodernos- resulta prioritaria. En contra de las premisas evolucionistas, no se trata de que haya un cine del mundo desarrollado que aborde temas complejos y un cine del mundo no-desarrollado que haga lo propio con temas simples. Se trata sencillamente de que somos diferentes y hemos sido diferentes; el cine da fe de ello.

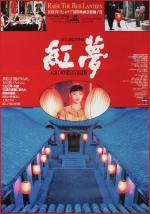

'La linterna roja' nos habla de poliginia, de jerarquías, de rituales, prestigio y emblemas (temas antropológicos por excelencia). Los seres que habitan ese microcosmos lo mantienen, y los que llegan a él van quedando prendados de su encanto y de su maldición. El proceso se repite, una y otra vez. Condiciones rígidas que nublan la consciencia de sus arquitectos (Chen Zouqian, el amo, jamás se dará cuenta de la toxicidad que genera su sistema de premios en el torneo interminable de las concubinas; no obstante, condena sus consecuencias; ellas, dice, tienen que ser buenas hermanas) y mediante las cuales se desvanece la percepción del otro como un igual, como un ser humano (sensacional por cierto la escena en la que Songlian recibe su primer masaje mientras el criado hace descender y enciende las lamparas de la cama; Songlian y las lámparas, dos objetos que hay que preparar para el disfrute del señor). En este sentido, igual pecamos de una actitud ingenua y anacrónica al criticar cierta sociedad tradicional china por dotarse de estructuras cosificadoras, ignorando de paso que en nuestras sociedades tan avanzadas la cosificación de la mujer se palpa en cada avenida, nos guste o no.

'La linterna roja' nos habla de poliginia, de jerarquías, de rituales, prestigio y emblemas (temas antropológicos por excelencia). Los seres que habitan ese microcosmos lo mantienen, y los que llegan a él van quedando prendados de su encanto y de su maldición. El proceso se repite, una y otra vez. Condiciones rígidas que nublan la consciencia de sus arquitectos (Chen Zouqian, el amo, jamás se dará cuenta de la toxicidad que genera su sistema de premios en el torneo interminable de las concubinas; no obstante, condena sus consecuencias; ellas, dice, tienen que ser buenas hermanas) y mediante las cuales se desvanece la percepción del otro como un igual, como un ser humano (sensacional por cierto la escena en la que Songlian recibe su primer masaje mientras el criado hace descender y enciende las lamparas de la cama; Songlian y las lámparas, dos objetos que hay que preparar para el disfrute del señor). En este sentido, igual pecamos de una actitud ingenua y anacrónica al criticar cierta sociedad tradicional china por dotarse de estructuras cosificadoras, ignorando de paso que en nuestras sociedades tan avanzadas la cosificación de la mujer se palpa en cada avenida, nos guste o no.

3 de mayo de 2013

3 de 3 usuarios han encontrado esta crítica útil

“No hay cine sin música”. Pocas máximas hemos interiorizado con tanta convicción después de casi noventa años de cine sonoro. Los soviéticos reeditaron “Octubre” en 1963 añadiendo varios trabajos orquestales de Shostakovich, y los americanos hicieron lo mismo con su voluminoso patrimonio de cine mudo. En la actualidad, cualquier profesional del sonido puede dar forma a una banda sonora más o menos solvente para una película de aquella época; todo vale para no asistir a un visionado carente de sonido. Y de repente uno se pone “La pasión de Juana de Arco” en DVD, con dos canales de audio: el primero, silencio absoluto; el segundo, un pintoresco piano. Mientras tanto, un rótulo expresando el deseo firme de Dreyer de que su trabajo no estuviera acompañado por un solo acorde; y quién le dice que no, más aún cuando no se trataba de un capricho del momento sino de una exigencia estética con suficiente justificación.

Dreyer ignoró que las bandas sonoras no solo no excluyen la posibilidad de inmersión en una trama, sino que con frecuencia la promueven, y de qué manera. No obstante, deduzco que era tal su fe en la pulcritud de sus imágenes que interpretaba corrosivo todo añadido sonoro. En caso de ser así, hay en “La pasión de Juana de Arco” toda una lección para los cineastas posteriores y muy especialmente para la figura de cineasta-androide que en la actualidad nos invade: lo visual debe hablar por sí mismo; si su enorme debilidad obliga a que los instantes de terror, alegría o desgracia estén basados principalmente en el efectismo de una banda sonora, malo.

¿Y habla en esta película lo visual por sí mismo? Sí, por supuesto. De hecho habría que preguntarse: ¿ha vuelto a hablar lo visual por sí mismo de una manera tan sobrenatural? También, lo que no es óbice para afirmar que seguimos estando ante una obra excepcional; ante una obra en la que yo diviso a Eisenstein, por su querencia -algo más diluida- por los primeros planos (con modelos contrarrevolucionarios que, en su cinismo y frivolidad, no distan mucho de los teólogos y juristas que se tiran sobre Juana de Arco) y por su concepción del papel del montaje como agente simbólico además de cómo fundamento narrativo (“El montaje es el arte de expresar y de significar mediante la relación de dos planos yuxtapuestos”), aspecto este último en el que Dreyer va profundizando a lo largo de la cinta, culminando el colosal trabajo de montaje con la escena final de la hoguera; ante una obra en la que -ahora sí- la cámara ejecuta un sinfín de movimientos, a modo de travelling lateral, rotando sobre su propio eje (desde lo alto de la puerta), y, por supuesto, acercándose frenéticamente a los personajes, aplicando un catálogo de desplazamientos único para la fecha; y, para terminar, ante una obra de rostros en la que éstos lo son todo, en la que Dreyer consigue trasladar a la pantalla cuanto una mirada puede expresar, el éxtasis de unos ojos en los que no puede residir otra cosa que no sea la máxima demencia o la máxima espiritualidad.

Dreyer ignoró que las bandas sonoras no solo no excluyen la posibilidad de inmersión en una trama, sino que con frecuencia la promueven, y de qué manera. No obstante, deduzco que era tal su fe en la pulcritud de sus imágenes que interpretaba corrosivo todo añadido sonoro. En caso de ser así, hay en “La pasión de Juana de Arco” toda una lección para los cineastas posteriores y muy especialmente para la figura de cineasta-androide que en la actualidad nos invade: lo visual debe hablar por sí mismo; si su enorme debilidad obliga a que los instantes de terror, alegría o desgracia estén basados principalmente en el efectismo de una banda sonora, malo.

¿Y habla en esta película lo visual por sí mismo? Sí, por supuesto. De hecho habría que preguntarse: ¿ha vuelto a hablar lo visual por sí mismo de una manera tan sobrenatural? También, lo que no es óbice para afirmar que seguimos estando ante una obra excepcional; ante una obra en la que yo diviso a Eisenstein, por su querencia -algo más diluida- por los primeros planos (con modelos contrarrevolucionarios que, en su cinismo y frivolidad, no distan mucho de los teólogos y juristas que se tiran sobre Juana de Arco) y por su concepción del papel del montaje como agente simbólico además de cómo fundamento narrativo (“El montaje es el arte de expresar y de significar mediante la relación de dos planos yuxtapuestos”), aspecto este último en el que Dreyer va profundizando a lo largo de la cinta, culminando el colosal trabajo de montaje con la escena final de la hoguera; ante una obra en la que -ahora sí- la cámara ejecuta un sinfín de movimientos, a modo de travelling lateral, rotando sobre su propio eje (desde lo alto de la puerta), y, por supuesto, acercándose frenéticamente a los personajes, aplicando un catálogo de desplazamientos único para la fecha; y, para terminar, ante una obra de rostros en la que éstos lo son todo, en la que Dreyer consigue trasladar a la pantalla cuanto una mirada puede expresar, el éxtasis de unos ojos en los que no puede residir otra cosa que no sea la máxima demencia o la máxima espiritualidad.

7 de julio de 2013

3 de 4 usuarios han encontrado esta crítica útil

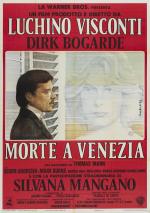

Mi segunda película de Visconti. Anteriormente había visto 'La caída de los dioses', sensacional oportunidad para advertir el estilo cinematográfico del cineasta italiano, tan asentado en unos zooms y planos secuencia que, pese al cuidado de su realización, normalmente resultan excesivos, incluso indigestos. No obstante, no entiendo al cinéfilo que echa pestes sobre los modos de Visconti; cuando uno se pone una cinta, se presta a firmar un contrato; pasada la media hora, empieza a entender el contenido -tácito- de ese contrato; si continúa a partir de ahí y estampa su firma, luego no valen ciertas reclamaciones.

En otro orden de cosas, por el ya mencionado uso de zooms y planos secuencia, diría que 'Muerte en Venecia' se compone en su mayoría de planos 'líquidos' tras los cuales se atisba un modo de filmar y editar en el que apenas hay espacio para un montaje significativo (esto es, para un montaje que cumpla algún papel además de la mínima y básica colaboración con el desarrollo narrativo). La cámara casi siempre está en acción, bien para mostrarnos primeros planos o para dar un rodeo interminable por los decorados (véase el primer encuentro con Tadzio). Solo algunas de las últimas escenas permiten pensar en un Visconti que se dejó los sesos para componer planos fijos conmovedoramente bellos.

'Muerte en Venecia' asienta sus líneas maestras sobre la imagen, dando a ésta preeminencia sobre la palabra, haciendo que los fotogramas hablen por sí mismos sin necesidad de palabras (aunque dependientes de Mahler), hecho que, para mí, es signo de Cine, por mucho que -salvo honrosas excepciones- ese modo de entender el arte cinematográfico esté en desuso desde hace bastantes décadas.

La temática, por su parte, no deja de resultar extraña al espectador normal; homosexualidad, voluptuosidad, erotismo y preguntas de corte griego rara vez se dan de la mano en la pantalla. El resultado de ese coctel puede ser diverso. Yo, por ejemplo, no he empatizado mucho con el protagonista. E igualmente, las intrusiones estéticas de la película en forma de conversaciones con el amigo de las gafitas no me han dicho demasiado; bastante débiles en comparación con los argumentos que Mann ofrecía en su novela.

En resumidas cuentas: flashbacks desafortunados y planos insuperables, palabras pedantes y miradas expresivas, clases pudientes y biografías ambiguas, retratos pelmas y muchas posibles interpretaciones. Por lo general, un resultado notable.

En otro orden de cosas, por el ya mencionado uso de zooms y planos secuencia, diría que 'Muerte en Venecia' se compone en su mayoría de planos 'líquidos' tras los cuales se atisba un modo de filmar y editar en el que apenas hay espacio para un montaje significativo (esto es, para un montaje que cumpla algún papel además de la mínima y básica colaboración con el desarrollo narrativo). La cámara casi siempre está en acción, bien para mostrarnos primeros planos o para dar un rodeo interminable por los decorados (véase el primer encuentro con Tadzio). Solo algunas de las últimas escenas permiten pensar en un Visconti que se dejó los sesos para componer planos fijos conmovedoramente bellos.

'Muerte en Venecia' asienta sus líneas maestras sobre la imagen, dando a ésta preeminencia sobre la palabra, haciendo que los fotogramas hablen por sí mismos sin necesidad de palabras (aunque dependientes de Mahler), hecho que, para mí, es signo de Cine, por mucho que -salvo honrosas excepciones- ese modo de entender el arte cinematográfico esté en desuso desde hace bastantes décadas.

La temática, por su parte, no deja de resultar extraña al espectador normal; homosexualidad, voluptuosidad, erotismo y preguntas de corte griego rara vez se dan de la mano en la pantalla. El resultado de ese coctel puede ser diverso. Yo, por ejemplo, no he empatizado mucho con el protagonista. E igualmente, las intrusiones estéticas de la película en forma de conversaciones con el amigo de las gafitas no me han dicho demasiado; bastante débiles en comparación con los argumentos que Mann ofrecía en su novela.

En resumidas cuentas: flashbacks desafortunados y planos insuperables, palabras pedantes y miradas expresivas, clases pudientes y biografías ambiguas, retratos pelmas y muchas posibles interpretaciones. Por lo general, un resultado notable.

SerieDocumental

2014

2014

Ann Druyan (Creadora), Steven Soter (Creador) ...

Documental, Intervenciones de: Neil deGrasse Tyson, Seth MacFarlane

10 de octubre de 2017

2 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil

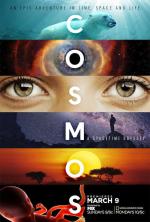

Los ingleses se refieren con “mind-blowing” a todo aquello que resulta extremadamente excitante o sorprendente. Son los colores de palabras como éstas los que pintan la paleta que uno ha de tomar para hablar de series como “Cosmos: A Spacetime Odyssey”, la continuación de la serie que Carl Sagan inició hace casi cuarenta años. Diría que no tengo palabras para describir lo emocionante que me ha parecido cada episodio de esta serie documental, de no ser porque sí que las tengo, las palabras. Pongamos simplemente que hay algo llamado inteligencia humana, y que esta a su vez se compone de varios atributos: perseverancia, entendimiento… Curiosidad. “Cosmos” es un canto a la grandeza de esta última. La bendita curiosidad humana, germen de toda acción del intelecto, un prodigio que si, por casualidad, está bien narrado y talentosamente desarrollado, da lugar a la mejor historia jamás contada; la de las mentes curiosas que han levantado, tirado y vuelto a levantar las torres del conocimiento; son las historias de Giordano Bruno, Edmund Halley, Albert Einstein y tantos otros, transmitidas con la pasión del que sabe, y siente, la relevancia que las creaciones de la inteligencia han tenido en su época y en el porvenir. Emoción que se dispara ante lo que para el conocimiento todavía es remoto e incierto, y que induce a pensar una vez más cómo aquello que a veces llamamos “verdad” o “hecho objetivo” resulta inaccesible si no es mediante la curiosidad, la que duda, la que se tambalea, la que lo pasa mal para eventualmente llegar, o no, a alguna parte.

Documental

2012

2012

Documental, Intervenciones de: Sixto Rodríguez

14 de enero de 2015

2 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil

America y la gloria. Por cada Bruce Springsteen, ¿cuántos Rodríguez quedaron en el camino? ¿Y cuántos de ellos merecían un ‘Searching for’? Pocos, desde luego. O igual no, quién sabe; qué se lo digan a Segermen. El hechizo de los grandes cuentos se disuelve con Google y las comunicaciones instantáneas y los discos que hace veinte años eran ‘underground’ pero que ahora tienen cincuenta reseñas al alcance de cualquiera. En ‘Searching for Sugar Man’ está el cambio gigante de siglo: el paso de las búsquedas imposibles a los atajos que todo lo permiten. Aunque el apartheid cayó sin necesidad de eso. Todavía hoy cuesta creer que durara tanto tiempo, que esté rozándonos en el los años con toda su podrida carga de racismo. Sudáfrica como un apéndice de lo imposible, de lo mejor y de lo peor.

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.

Ver todo

Más sobre Telefunken

Cancelar

Limpiar

Aplicar

Filters & Sorts

You can change filter options and sorts from here

Canadá

Canadá  México

México  España

España  UK

UK  Irlanda

Irlanda  Australia

Australia  Argentina

Argentina  Chile

Chile  Colombia

Colombia  Uruguay

Uruguay  Paraguay

Paraguay  Perú

Perú  Ecuador

Ecuador  Venezuela

Venezuela  Costa Rica

Costa Rica  Honduras

Honduras  Guatemala

Guatemala  Bolivia

Bolivia  Rep. Dominicana

Rep. Dominicana